小林薫死刑囚の最後の言葉に迫る|風呂発言の真相と人間性の闇

小林薫死刑囚は1968年11月30日生まれで、奈良小1女児殺害事件の加害者として死刑が執行されました。

最期の言葉「風呂とちゃうんか?」という発言の真偽、父親や家族との関係、そして写真に映る姿は今も議論を呼んでいます。

この記事では小林薫死刑囚の生年月日から執行までの流れを振り返り、最後の言葉と最期の言葉に込められた意味を検証します。

- 小林薫死刑囚の最後の言葉と最期の言葉の真相

- 父親や家族との関係が与えた影響

- 生年月日から死刑執行までの流れ

- 写真や裁判記録から見える人物像

スポンサーリンク

小林薫の最後の言葉と事件の全貌

奈良小1女児殺害事件の犯人として逮捕された小林薫は、死刑執行直前に「風呂とちゃうんか?」と発言したと伝えられています。

これは一見すると軽い言葉のように聞こえますが、その裏には死と向き合えない弱さや人間性の欠落が見え隠れします。

生涯を通して更生の兆しを見せなかった小林薫の最後の言葉は、事件の残酷さと共に語り継がれる象徴的なものです。ここではその真偽や背景を整理し、事件の全貌とあわせて振り返ります。

| 名前 | 小林 薫(こばやし かおる) |

|---|---|

| 生年月日 | 1968年11月30日 |

| 出身地 | 奈良県 |

| 家族構成 | 父・母・弟(事件後は弟のみ存命) |

| 事件概要 | 2004年11月、奈良小1女児誘拐殺害事件を起こす |

| 逮捕日 | 2004年12月 |

| 判決 | 2006年、死刑判決が確定 |

| 収監施設 | 大阪拘置所 |

| 死刑執行日 | 2013年2月21日 |

| 最後の言葉 | 「風呂とちゃうんか?」と発言したと伝えられる |

スポンサーリンク

小林薫の最後の言葉|「風呂とちゃうんか?」の真偽と検証

小林薫の「最後の言葉」として伝わる「風呂とちゃうんか?」という発言には、事件の残虐さと結びつけられて語られることが多いです。

しかし実際のところ、この言葉は死刑執行の場で風呂に入る時間と勘違いしただけ、という説が有力だとされています。

拘置所では死刑囚も含めて定期的に入浴の時間が設けられており、その呼び出しと勘違いした可能性が高いわけですね。

多くの人が「被害者を風呂場で溺死させた犯行」と重ねてしまい、不気味な因果のように感じてしまいますが、実際にはそこまで深い意味はなかったのでしょう。

むしろ、小林薫にとっては日常的な習慣の延長であり、特別な心理的メッセージではなかったと考える方が自然です。

それでも、この発言が広まった理由は「死刑囚の最後の瞬間」という特別な場面だからでしょう。

人はどうしても加害者の最期に意味を見出したくなりますし、「最後まで因果応報のような言葉を残した」と考えた方が納得しやすいのかもしれません。

ですが実際には、死を前にした小林薫が取り乱し、単純な勘違いを口にしただけだったのでしょう。

一方で、死刑執行の現場は完全に公開されるわけではありません。そのため「風呂とちゃうんか?」が本当に本人の口から出たのかどうか、今となっては確かめようがありません。

信じるかどうかは受け取る側の想像に委ねられているのが現実です。

結局のところ、この言葉が真実かどうかは大きな問題ではありません。小林薫が残した数々の罪と、無念の中で命を奪われた少女の存在は決して消えないからです。

最後に何を言おうと、彼が犯した罪の重さは変わりませんね。

小林薫の最期の言葉|死の直前に見せた生への執着

小林薫は裁判中から「早く死刑になりたい」と繰り返し語り、世間を挑発するような態度を見せていました。

ところが死刑が確定し、いざ執行が迫ると、その態度は少しずつ揺らぎ始めたとも言われています。

一部の証言では、彼が最後に口にした言葉は、死への恐怖をにじませるものだったとされます。

強気を装ってきた加害者であっても、首に縄がかかる瞬間を前にして平然としていられるはずがありません。結局のところ、人間は死を前にすれば誰しも怯えるのだと感じさせますね。

この「最期の言葉」が話題になるのは、それが彼の内面を映し出しているからでしょう。裁判では「被害者の命を奪った罪を自分の命で償う」と豪語していましたが、本心では死にたくなかった。

そんな矛盾こそが彼の弱さであり、同時に人間としての浅さを物語っていると思います。

もちろん、どんな言葉を残したところで被害者が戻るわけではありません。

遺族にとっては「反省の言葉ひとつなかった」と映ったでしょうし、最後の瞬間に生への執着を見せたところで許されることはありませんね。

小林薫が最期に見せた迷いは、彼が死んで初めて「命の重さ」に気付いた証拠なのかもしれません。ただ、それを理解するには遅すぎたのも事実です。

彼の最期の言葉に価値があるとすれば、「罪を犯せば必ず報いを受ける」という現実を私たちに突きつけた点だけだと思います。

スポンサーリンク

小林薫の写真|事件当時から裁判・拘置を経て執行前まで

小林薫の写真は、事件が報じられた当初から注目を集めてきました。

逮捕時に公開された顔写真は、普通の中年男性にしか見えず、「こんな人物が恐ろしい事件を起こすのか」と多くの人が驚いたのを覚えている人もいるでしょう。

裁判が進む中で映し出された姿は、反省しているようには見えず、むしろガッツポーズを見せたり挑発的な態度を取ったりと不気味さを感じさせました。

写真に映る小林は、一見大人しそうな表情であっても、その裏に潜んでいた異常な性癖や残虐性を知ってしまうと、ただの肖像ではなく「犯罪者の顔」にしか見えなくなってしまいます。

拘置所に収監された後の写真はほとんど公開されていませんが、一部では痩せてやつれた様子が報じられたこともあります。

強気な態度を崩さなかったように見えても、内心は死刑執行の日を恐れていたと考えるのが自然でしょう。

また、彼の部屋から押収された数々の幼児ポルノや女児の下着といった証拠品の写真は、世間に衝撃を与えました。

これらの存在が「ただの衝動的犯行ではなく、計画性を持った常習性の延長だった」と証明する材料になったのです。

写真は時に言葉以上の真実を語ります。小林薫の顔を通して見えるのは、人間の皮を被ったまま社会に紛れ込んでいた異常者の姿でした。

改めて写真を見ると、やはり「死しても許されない存在だった」と思えてなりませんね。

小林薫の父親|厳格な家庭環境が残した影

小林薫の父親は、地域で商売を営んでいた人物でしたが、そのしつけは非常に厳しく、時には暴力を伴うものだったと伝えられています。

小林が幼少期から恐怖で縛られていたことは事実であり、この家庭環境が彼の人格形成に暗い影を落としたことは間違いないでしょう。

父親は「悪いことをしたら体で覚えさせる」という考えを持っていたようで、ゴルフクラブやバットで叩かれることもあったといいます。

さらに母親が亡くなったあと、父親は仕事や家のことで余裕を失い、子どもたちへの接し方もますます荒くなったようです。

優しく支えてくれる母親を失い、守る人がいなくなった子ども時代は相当に孤独だったと思えます。

ただし、厳しい家庭環境がそのまま犯罪へ直結するわけではありません。世の中には厳しく育てられた人でも真っ当に努力して生きている人は数え切れないほどいます。

結局のところ、小林薫が犯罪へと走ったのは本人の資質と選択の問題であり、父親のせいだけにはできません。

一方で、こうした家庭の影響が彼のゆがんだ性癖や社会不適応を加速させた可能性は否定できないでしょう。

父親の厳格さは「規律」ではなく「恐怖」として刻まれ、その後の非行や性犯罪の温床となったのかもしれません。

父親の存在は、小林薫の人生において支えではなく呪縛のように残った印象が強いです。だからこそ「家庭環境が悲劇を生むこともある」という教訓として語られるのだと思いますね。

スポンサーリンク

小林薫の家族|弟だけが残された複雑な背景

小林薫の家族関係を見ていくと、彼の人生がどれだけ歪んでいったかが浮かび上がります。

母親は小林が小学生のときに出産で命を落とし、父親は厳しい性格で暴力もあったため、家庭に温かさはほとんどありませんでした。

そして父親ものちに他界し、最終的に残されたのは弟だけだったのです。

弟は一般的な生活を送り、家族を持ちながら障害を抱える末の弟の面倒も見ているといわれています。その姿は兄とは対照的で、社会の一員として努力してきたことがわかります。

だからこそ、弟は「兄がどんな過去を背負っていても犯罪は許されない」と強い言葉を残しており、その言葉には兄弟だからこその怒りと失望がにじみ出ていますね。

小林薫にとって家族は本来、立ち直るチャンスを与えてくれる存在だったはずです。しかし彼はその絆を裏切り、犯罪を繰り返した末に取り返しのつかない事件を起こしました。

弟が今でも普通に社会生活を送っていることを考えれば、結局は本人の選択次第だったとしか言えません。

また、世間では同姓同名の俳優・小林薫と混同されることがあり、弟にまでその影響が及ぶこともありました。

何も関係のない人が迷惑を受けるのは理不尽ですが、加害者の家族にはそうした二次被害もつきまとうのが現実です。

このように見ていくと、小林薫の「家族」は残酷な形で運命を分かち合わされてしまったと言えるでしょう。弟の人生まで狂わせた加害者の罪は、やはり重すぎると思います。

小林薫の生年月日・経歴と死刑執行の記録

1968年11月30日に生まれた小林薫は、家庭環境の影響や人間関係の歪みを抱えながら成長しました。大人になってからは安定した生活を築けず、やがて凶行へと至ります。

裁判では一貫して反省の薄さが指摘され、最終的に死刑判決が確定しました。2013年2月21日、刑の執行によってその生涯に幕を下ろします。

本項では生年月日から経歴、そして死刑執行に至るまでの流れを整理していきます。

スポンサーリンク

小林薫の生年月日|1968年11月30日に生まれた加害者の足跡

小林薫は1968年11月30日に大阪市で生まれました。昭和43年生まれということになりますが、その生い立ちは決して恵まれたものではありません。

母親を幼い頃に亡くし、厳しい父親のもとで育ち、少年期から非行や犯罪に手を染めていったのです。

中学時代にはいじめに遭い、孤立していた一方で万引きや喫煙といった問題行動を繰り返しました。そして高校では初めて幼い女児へのわいせつ行為に及び、この時点ですでに犯罪の芽は表面化していました。

1987年に高校を卒業したあとは職を転々とし、新聞配達や飲食業を経験するものの、どれも長続きせずに周囲の信用を失っていきます。

やがて20歳で5歳女児へのわいせつ行為で逮捕され、さらに21歳のときには殺人未遂事件まで起こし、実刑判決を受けることになりました。

この段階で「更生は難しい」と感じた人も多かったでしょうが、出所後も結局は性犯罪を繰り返しました。

1968年生まれという時代背景を考えると、彼と同じ世代は社会の中で普通に家庭を築き、真面目に働いていた人も多いです。

その中で小林薫だけが異常な性癖と犯罪に人生を支配されていったのは、本人の選択と弱さの結果でしかありません。

生年月日ひとつを見ても、「この日に生まれなければ事件はなかったのか」と考える人もいるかもしれません。しかし現実は、どの時代に生まれても彼のような人物は犯罪に走っただろうと思えますね。

小林薫の執行記録|2013年2月21日に迎えた最期の日

2013年2月21日、小林薫は大阪拘置所で死刑を執行されました。奈良小1女児殺害事件からおよそ9年。彼は最期の日を44歳で迎えることになったのです。

死刑囚は通常、執行の当日朝に突然呼び出されます。本人に前日から知らされることはなく、ある日突然「今日がその日」だと告げられる仕組みです。

小林薫も例外ではなく、当日の朝に拘置所の職員に呼び出され、そのまま執行に臨むことになりました。

彼は裁判中、「早く死刑になりたい」と挑発的な発言を繰り返してきました。

しかし、執行直前に「風呂とちゃうんか?」と口走ったとも伝えられており、最後まで本心では死への恐怖を抱えていたことがうかがえます。

結局、強がり続けた言葉の裏に隠れていたのは、生きたいという執着だったのかもしれません。

この日の執行は彼だけではありませんでした。同時に、土浦連続殺傷事件の金川真大、名古屋スナック殺人事件の加納恵喜も命を落としています。

3人の死刑執行は、社会に対して「重大犯罪には必ず報いがある」というメッセージにもなりました。

最期の日、小林薫は遺族に謝罪の言葉を届けることなく命を絶ちました。彼の死で被害者が戻ることはありませんが、事件を風化させないためにも、この執行記録は重く受け止められるべきだと思いますね。

スポンサーリンク

小林薫の死刑執行|遺族の声と社会の反応、反対派の主張

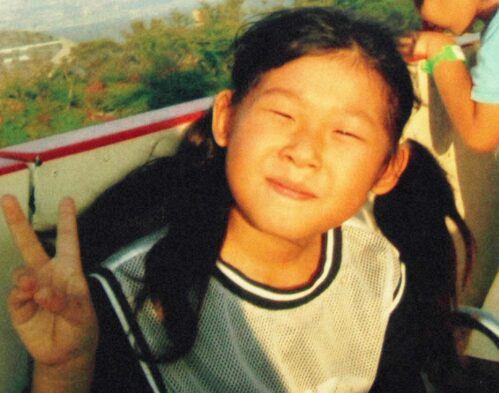

小林薫の死刑が執行されたと報じられたとき、最も強い思いを語ったのはやはり被害者遺族でした。

父親は「楓が戻ってくるわけではないが、少しは無念を晴らしてあげられたかもしれない」とコメントしています。

長い年月の中で消えない悲しみを抱え続けた家族にとって、死刑執行は区切りのひとつとなったのでしょう。

一方で、社会全体の反応は大きく分かれました。多くの人は「当然の結果だ」と受け止め、ネット上でも「死して当然」という声が多くあがりました。

幼い命を奪い、しかも遺族を脅迫するという残虐性を考えれば、極刑を望むのは自然な流れだったと思えます。

しかし、死刑制度に反対する団体からは抗議の声も上がりました。弁護士や人権団体は「死刑は国家による殺人だ」と批判し、国際的にも死刑廃止を求める流れがあることを強調しました。

特に今回の執行では、最高裁の審理を経ずに刑が確定していた点も指摘され、「司法手続きの不十分さ」を問題視する声もありました。

ただ、多くの一般市民からすると「加害者の人権を守る前に、被害者の命を守るべきだ」と感じるでしょう。幼い命を奪った罪は、どれだけ制度的な議論をしたところで帳消しにはなりません。

最終的に、この死刑執行は遺族の無念を少しだけ晴らすものとなり、社会に対して「命の重さ」を突きつける出来事となりました。

議論はあっても、小林薫が許されない存在であることに疑いはないですね。

奈良小1女児殺害事件で浮き彫りになった日本社会の課題

奈良小1女児殺害事件は、日本社会にいくつもの課題を突きつけました。最大の問題は、性犯罪の再犯防止対策の甘さです。

小林薫は過去に女児への強制わいせつや殺人未遂で服役していたにもかかわらず、出所後は監視がほとんどなく、再び重大事件を起こしてしまいました。

この事件をきっかけに、アメリカのミーガン法のように性犯罪者の情報公開や監視を強めるべきだという議論が起こりました。

しかし日本では未だに本格的な制度導入には至っていません。社会が「加害者の人権」と「被害者の安全」のどちらを優先するのか、バランスをどう取るかという問題が残されているのです。

さらに、新聞販売店を転々としながら不祥事を繰り返していた小林を放置していた雇用の実態も批判されました。勤務先が不正を黙認したことが、犯行当日まで彼を野放しにした一因とも言えます。

組織や地域社会がもっと早い段階で異常性を察知できていれば、事件を防げた可能性もあるでしょう。

また、ネット掲示板に犯行を示唆するような書き込みがあったとも報じられ、インターネットの危うさも指摘されました。

現代の社会において、匿名の情報が犯罪を助長するリスクは決して小さくありません。

この事件は「一人の異常者の犯罪」というだけではなく、日本社会が抱える制度や仕組みの穴を突きつけた象徴的な出来事でした。

被害者の無念を繰り返さないためにも、社会全体で改善を続ける必要があると思いますね。

小林薫は死しても許されない存在だと信じたい

小林薫という人物は、たとえ死刑によって命を絶たれても「許される存在」には到底なり得ません。奈良小1女児殺害事件は、被害者本人だけでなく、その家族や社会全体に深い傷を残しました。

幼い子どもの未来を奪った罪は、時間がどれだけ経っても消えることはなく、死で償ったといえるほど軽いものではないのです。

彼は裁判の中で反省を示すどころか、「早く死刑にしてくれ」などと挑発的な言葉を吐き、被害者家族の心をさらに傷つけました。

その態度は、同情の余地など一切ない冷酷さを象徴していました。

確かに最期の瞬間には死への恐怖をのぞかせたようですが、それは単なる「自分の命が惜しい」という個人的な感情にすぎず、他人の命を奪った重さを理解したものではありません。

社会には「死刑で罪を償ったのだから、もう過去のことにするべきだ」という声もあるかもしれません。

しかし、そんな簡単に区切りをつけてしまえば、再び同じような事件が繰り返される恐れがあります。

小林薫のように、前科がありながら社会に放たれ、再び凶悪犯罪を起こした例は、制度の甘さや監視の不十分さを浮き彫りにしました。

忘れてはいけないのは、彼の存在が「再発防止策を考え続けるための警鐘」であるという点です。

また、加害者に対して「死んだのだから終わり」としてしまうと、被害者や遺族の苦しみが置き去りにされてしまいます。

遺族が抱える喪失感や怒りは消えることなく、一生背負い続けなければならない現実があります。

だからこそ、社会は「小林薫は死しても許されない」という認識を持ち続け、同じような事件を防ぐために考え続けるべきだと思います。

彼が残したものは後悔や謝罪ではなく、ただ救いのない暴力と喪失だけでした。死刑執行によって肉体は消えても、その罪は永遠に消えることはありません。

小林薫は、死してなお許されることのない存在だと信じたいですね。

スポンサーリンク

小林薫死刑囚の最後の言葉に迫る|風呂発言の真相と人間性の闇・まとめ

小林薫死刑囚の歩んだ人生と奈良小1女児殺害事件は、日本社会に深い傷を残しました。

厳格な父親のもとで育った家庭環境や、孤立した生活背景は彼の人格形成に影響を与えたと考えられますが、それが許されない残虐な犯行につながったことは重く受け止めるべきです。

最後の言葉が「風呂とちゃうんか?」であったことは、人間らしさというより無責任さや現実逃避の象徴と受け取る人も少なくありません。

さらに裁判や死刑執行を経ても、被害者遺族の悲しみは癒えることなく、社会には「なぜ事件を防げなかったのか」という課題が突き付けられています。

記事を通じて浮かび上がるのは、小林薫死刑囚が死してもなお「許されない存在」であるという現実です。彼の生涯を振り返ることは、同じ悲劇を繰り返さないために必要な記録だと思います。