保見光成へのいじめは実際あったのか?山口連続放火事件と村八分の真相

2013年7月、山口県周南市の金峰(みたけ)地区の小さな集落で、5人の住民が相次いで殺害され、2軒の住宅が放火される事件が発生しました。

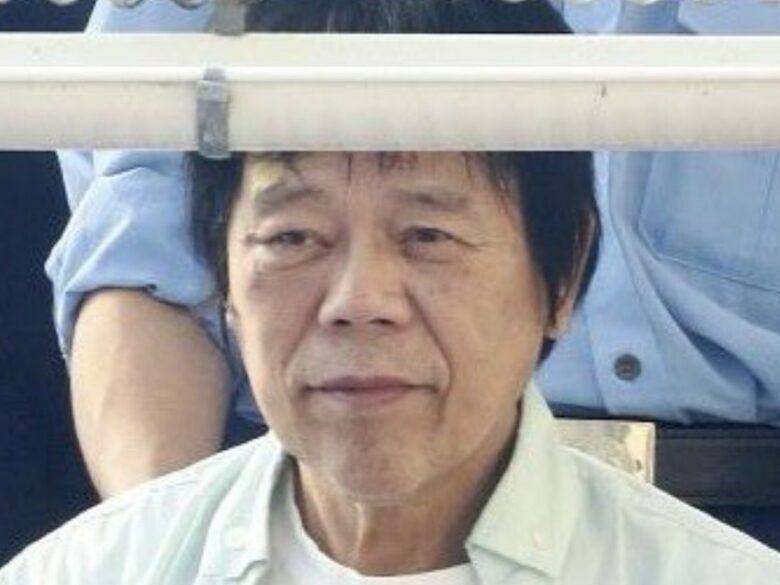

人口わずか12人の限界集落で起きたこの事件で逮捕されたのは、同じ村に住む保見光成(当時63歳)でした。保見は当初犯行を認めたものの、後に無罪を主張。

しかし裁判では妄想性障害が認められつつも刑事責任能力があると判断され、死刑が確定しました。

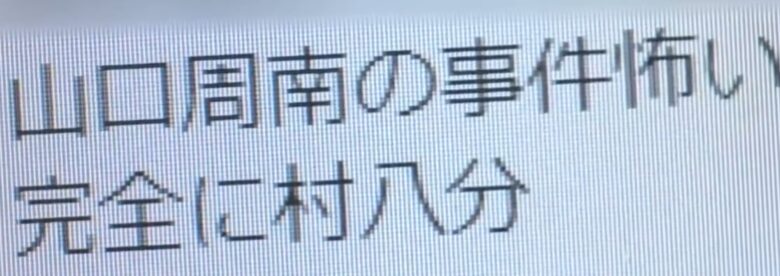

事件は“村八分”“うわさ社会”など、地方の人間関係の闇を象徴する出来事として注目を集めました。

集落で実際にいじめや村八分が存在したのかという真相、被害者や周辺の証言の位置づけ、妄想や統合失調症に関する医学的な理解、生い立ちや地域の成り立ちが与えた影響、かわいそうという感情だけでは測れない文脈、そして映画や書籍などで描かれる内容との相違点です。

本記事では公開情報と取材報告をもとに、個人的体験を交えず客観的に論点を整理します。

- いじめや村八分の主張と反証の整理

- 妄想や統合失調症に関する基礎知識

- 書籍や映像表現と現地証言のズレ

- 最終的な結論と情報の読み解き方

スポンサーリンク

保見光成の集落のいじめは実際あったのか?村を覆う闇の真相を探る

いろいろ説明するのも…なので去年書いた記事を貼っておきます。。

— 🍙高橋ユキ🍙 (@tk84yuki) April 22, 2024

飼い主は死刑囚、雑種犬「ポパイ」の数奇な運命 逮捕前には「幸せになってね」とメッセージ|弁護士ドットコムニュース https://t.co/4snv5saeUb

山口県周南市の限界集落で起きた保見光成事件は、単なる殺人事件にとどまらず、「村八分」や「いじめ」といった言葉で語られるようになりました。

けれども本当に、村でいじめがあったのか?その真相は今も多くの人が気になるところです。

事件の背景にあるのは、うわさが渦巻く小さな社会の構造。人間関係のもつれや閉鎖的な環境の中で、どんなすれ違いが生まれていったのかを探っていきます。

スポンサーリンク

集落に広がる「うわさ」と「いじめ」の構図

小さな集落って、良くも悪くも「全部が丸見え」な社会ですよね。みんながお互いを知っていて、話題はすぐ広まる。まるでSNSのオフライン版。でもそれが時に“噂のドミノ倒し”を生むこともあります。

人口が少ない場所では、ちょっとした誤解や勘違いが、翌日には村全体の話題になっているなんてことも珍しくありません。

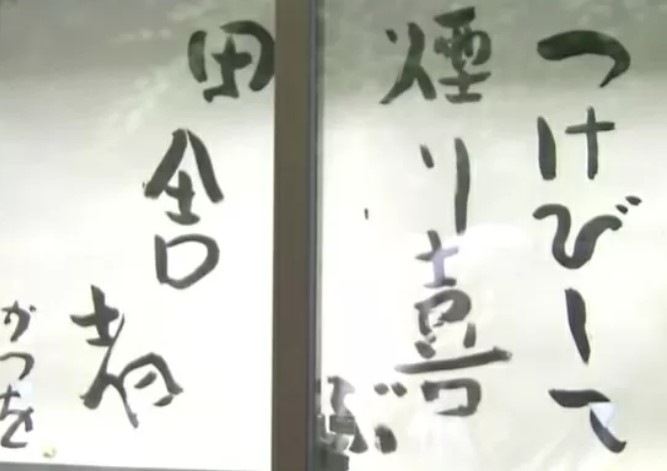

実際、山口県周南市の事件でも、集落内でさまざまなうわさが飛び交っていました。「保見光成はいじめられていた」「村八分にされた」「貼り紙が犯行予告だった」など、ネット上では一時期大騒ぎ。

しかし、現地取材によると、これらの話にはかなりの“温度差”があったようです。

たとえば、貼り紙は事件の数年前から貼られており、犯行予告というよりは、もっと別の意味を持つものだった可能性も指摘されています。

こうした噂話の拡散は、地域社会の構造とも深く関係しています。

総務省の統計によると、日本では人口の減少により、65歳以上の高齢者が半数を超える「限界集落」が全国に約1万集落以上あるとされています(出典:総務省統計局「国勢調査」)。

そうした場所では、携帯電話の電波が届かない地域もあり、情報交換の手段が「人づて」に偏る傾向が強くなります。つまり、情報が“口から口へ”で伝わるため、裏付けのない話が真実のように広がってしまうのです。

保見に殺害された5人の村人

川村聡子さん(73)・石村文人さん(80)・貞森喜代子さん(72)、貞森誠さん(71)、山本ミヤ子さん(79)

それを整理したのが以下のような構図です。少し専門的ですが、ざっくり言えば「噂がどこまで本当で、どこからが誤解なのか」が焦点になります。

スポンサーリンク

| 論点 | ネット上の主張 | 現地証言の傾向 | 裁判・報道での整理 |

|---|---|---|---|

| いじめの有無 | 集落で継続的ないじめがあったという声 | 具体的な加害者名や証拠は確認されず | 対立は認めつつも、いじめの事実認定は限定的 |

| 村八分 | 社会的排除があったとの主張 | 不和や噂はあったが、意図的排除の証拠は不明 | 妄想性障害の影響が指摘され、一般化は避けられた |

| 貼り紙の意味 | 犯行予告と解釈された | 時期や背景には諸説あり | メディア報道でも解釈が分かれ、統一見解はなし |

| 不審火の有無 | 複数回の火災があったという証言 | 「あった」と語る人もいるが、検証は困難 | 司法記録では扱いが限定的で因果関係は不明 |

こうして見てみると、いじめの有無を「白か黒か」で断言するのは難しいと分かります。

うわさが“あった”のは確かですが、それが本当にいじめだったのか、単なる誤解や感情的な対立だったのか――そこを区別するのは非常にデリケートです。

つまり、村での情報伝達がアナログだったことが、噂と事実の境界をあいまいにしてしまった可能性が高いんです。

都市部ならすぐに「それ違うよ」とSNSで訂正が入るようなことも、山間の集落ではそう簡単にはいきません。だからこそ、表に出ている話の裏側を丁寧に見ていくことが大事になります。

そしてこの事件が世間に与えたインパクトは、単なる「連続殺人」という枠を超えて、“情報が孤立する社会”という現代的テーマを浮かび上がらせました。

小さな村の中で噂が膨らみ、現実を飲み込んでいった――そんな背景を理解することが、事件の本質に近づく第一歩かもしれません。

村八分が示す閉鎖的な人間関係の実態

「村八分」――なんともインパクトのある言葉ですよね。昭和の時代劇やドキュメンタリーで耳にしたことがある人も多いかもしれません。

けれど、実際のところ「村八分って今もあるの?」と思う方もいるでしょう。現代では法律でどうこうという話ではなく、いわば“人間関係の空気”で起きる非公式な排除行為のことを指します。

そもそも村八分という言葉の由来は、江戸時代までさかのぼります。火事や葬式といった緊急時の助け合い(つまり残りの「二分」)以外は、村の共同体から距離を置くという意味でした。

現代風に言えば、「LINEグループを抜けて、二度と誘われない」ような感じでしょうか。法律的な効力はゼロですが、精神的なダメージはかなり大きいものです。

このような閉鎖的な関係性は、人口の少ない集落ほど顕著です。互いの生活が密接で、ちょっとした言葉や行動が波紋のように広がります。

例えば「隣の家の人が挨拶を返さなかった」「誰と誰が喧嘩した」といった些細なことが、翌日には集落中に知れ渡ってしまう。SNSよりも拡散力が強いかもしれません。

総務省の調査でも、こうした人口50人以下の小規模集落が全国で増えており、過疎と高齢化が人間関係の圧力を強めていることが指摘されています(出典:総務省「情報通信白書」)。

また、村八分が起きる背景には「監視」と「沈黙」の文化もあります。小さな集落では、みんながみんなの生活を知っているため、目立つ行動をするだけで“異端扱い”されることがあります。

たとえば、都会に出た子どもが高級車で帰省するだけでも「調子に乗ってる」と陰口を叩かれる…なんて話もあるほど。つまり、同調圧力が強すぎて、少しの違いがトラブルの火種になるわけです。

社会学的に見ると、こうした現象は「コミュニティ同質性の強制」と呼ばれます。地域の結束を保つために個性や異質性を排除する傾向のことです。

もともと地域社会は助け合いの仕組みとして機能していたはずが、過疎や高齢化によって人間関係が固定化され、逆に“逃げ場のない閉鎖空間”になってしまうケースもあるのです。

つまり、村八分というのは「古い慣習」ではなく、いまも形を変えて存在している“人間関係のリスク”なんです。

都会でも職場やママ友グループなど、似たような構造があるのではないでしょうか。小さな社会では“距離感を誤ると居場所を失う”――そんな怖さが、現代にも根強く残っているのです。

用語解説:村八分(むらはちぶ)とは、冠婚葬祭など最低限の助け合いを除いて、地域の共同体から意図的に関係を断たれることを指す俗称。現代では法律的な定義は存在せず、社会的な慣行として扱われる。

このように、保見光成事件が起きた集落でも、こうした閉鎖的な関係性の中でうわさや誤解が増幅し、人間関係のほつれが深まっていったと見る向きもあります。

人が少ない環境ほど“違い”が目立ち、排除の構造が生まれやすい――それが村八分の本質と言えるでしょう。

スポンサーリンク

被害者たちが抱えていた孤立と恐怖

人口が減って高齢者ばかりの集落では、ちょっとした不安や孤独が何倍にも膨らんでしまう――そんな現実があります。

都会なら近所づきあいが希薄でも、コンビニや病院、行政の支援などがすぐ手に届く範囲にありますよね。でも山奥の集落では、頼れる人も場所も限られています。

電話一本つながらないエリアも多く、緊急時のサポートが間に合わないこともあるんです。

実際、山口県周南市のこの事件当時、現場となった村は“限界集落”と呼ばれる典型的な環境にありました。

8世帯12人。まさに「全員が知り合い」という極小社会です。そんな中で火事や殺人といったショッキングな事件が起きれば、そりゃ不安になりますよね。

報道や取材記録でも、「夜が怖くて眠れなかった」「誰も信用できない」と語る住民の声が紹介されていました。

ただし、ここで大事なのは、「孤立」と「いじめ」はイコールではないということ。いじめがあったという証拠は見つかっておらず、あくまで人間関係の不和や不信が“心理的な孤独”を増幅させていた可能性が高いとみられています。

事件の前後、被害者や加害者とされる人物が感じていた「閉塞感」や「息苦しさ」は、社会的な支援の不足や高齢化による生活の不安とも深く関係していたのです。

たとえば、厚生労働省のデータによると、日本全国の独居高齢者の割合は年々増加しており、地方では過半数を超える地域もあります(出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」)。

こうした状況では、「誰かに頼る」「助けを求める」という行動そのものが難しくなり、問題が見えにくくなるのです。

実際、取材記録でも「みんな心の中では怖かったけど、誰にも言えなかった」という声があったとされています。

つまり、村の中に「暗黙のルール」や「言ってはいけない雰囲気」があり、それが心理的な圧力としてのしかかっていたんです。

これは都会の“無関心”とは違う、いわば“密着しすぎる怖さ”。外部の目が入らない場所だからこそ、緊張感が常に漂っていたとも言えます。

また、村のような小さな共同体では、トラブルが起きても「誰が悪い」と言い切れないケースが多いのも現実。

人間関係があまりに濃く、相手を責めることが自分の生活を壊すことにもつながってしまうからです。

だからこそ、問題が表面化する前に「見なかったことにしよう」となる。結果として、孤立と恐怖が静かに積み重なっていくのです。

この「言えない」「頼れない」という空気こそが、限界集落の抱える最大のリスクなのかもしれません。

SNSも、警察署も、相談窓口も遠い。日常のトラブルが放置され、やがて取り返しのつかない事件へとつながる。そんな負の連鎖を断ち切るには、地域全体のネットワークを外からも支援する仕組みが必要です。

要点まとめ:

- 孤立=いじめとは限らないが、閉鎖環境は心理的圧力を強める。

- 高齢化や過疎が進むほど、助けを求めにくくなる。

- 「見て見ぬふり」の文化が、問題の早期発見を阻む。

- 支援ネットワークの外部導入が、孤立防止のカギとなる。

つまり、保見光成事件の背景には、単なる「加害と被害」という構図を超えた“社会のほころび”が見えてくるわけです。人と人とのつながりが希薄になり、でも近すぎて逃げられない――この矛盾が、集落という閉鎖社会の闇を深くしていたのかもしれません。

保見光成の妄想はどこまで現実だったのか

事件を語るうえで外せないのが、「妄想」と「現実」の線引きです。報道でも裁判でも、「保見光成は妄想性障害を患っていた」とされていますが、じゃあ全部が幻だったのか?

それとも、何かしら現実的な根拠があったのか? この点は多くの人が気になるところですよね。

まず、司法判断の中での“妄想”とは、医学的には「根拠のない確信」を指します。

たとえば、「村人が自分を監視している」「誰かに毒を盛られている」といった思い込みが、それ自体に客観的証拠がなく、本人の頭の中で真実のように固定されてしまう状態です。

統合失調症や妄想性障害の症状のひとつとして知られています(出典:国立精神・神経医療研究センター「妄想性障害とは」)。

ただ、保見光成のケースは単純ではありません。彼が語っていた「草刈機を燃やされた」「犬を殺された」「村人に挑発された」といった発言は、少なくとも一部の村人が「そんなことは知らない」「誤解だ」と証言しており、裁判でもそれらが“事実として確認できなかった”と整理されています。

つまり、本人が体験したと思っていたことの多くは、周囲の人々の証言や証拠とは食い違っていたわけです。

でもここで面白いのは、村人たちの間にも「誰かが火をつけた」「昔から怪しい出来事があった」といった別のうわさがあったこと。

つまり、保見の“妄想”とされるものと、村人たちの“伝聞”の間には、ある種のグレーゾーンがあったのです。完全な虚構でもなく、完全な事実でもない――まさに噂と現実の境界線。これが事件をより複雑にしている部分です。

裁判では、妄想性障害の診断が重要な争点になりました。精神鑑定の結果、保見には「被害妄想の傾向」が認められ、周囲の人々が自分に敵意を向けていると強く思い込んでいたとされます。

こうした妄想が積み重なり、現実の行動にまで影響を及ぼした――これが検察側の主張でした。

対して弁護側は「妄想ではなく、実際に嫌がらせがあった」と反論したものの、具体的な証拠が乏しく、最終的には裁判所が妄想性障害の影響を認める形で判決が確定しました。

この判断に対して、「本当に妄想だけでこんなことが起きるのか?」と疑問を持つ人も多いようです。

実際、統合失調症や妄想性障害の患者すべてが暴力的行動を取るわけではありませんし、むしろ大多数は平穏に暮らしています。

専門家によると、精神疾患そのものが直接的に犯罪を引き起こすわけではなく、孤立・ストレス・対人関係の悪化といった環境要因が重なることでリスクが高まるとされています。

また、この事件の報道が広がる中で、SNSやネット掲示板でも“妄想”という言葉だけが独り歩きしてしまい、本人像や背景が過度に単純化された面も否定できません。

つまり、「妄想があった=全部嘘だった」と思いがちですが、実際には、現実の不安や孤独が土台にあって、それが歪んだ形で表出した可能性もあるのです。

ポイント:

- 妄想とは「本人にとっての真実」であり、他者が否定しても消えない。

- 保見光成の妄想は、村のうわさ文化と重なって拡散した。

- 精神疾患だけが事件の原因とは限らず、社会的孤立も関係している。

- 報道では“妄想”の一言で片付けられがちだが、その背景はもっと複雑。

こうして見てみると、妄想か現実か――その答えは白黒つけられるものではないと分かります。妄想の裏には、確かに存在していた「不安」や「誤解された感情」があった。その積み重ねが、やがて取り返しのつかない悲劇を生んでしまったのかもしれません。

スポンサーリンク

統合失調症の診断がもたらした事件への影響

保見光成事件を語るうえで避けて通れないのが、統合失調症という診断の存在です。この病名はニュースや裁判報道の中でもたびたび登場しましたが、そもそも統合失調症とは何か、そしてそれが事件にどんな影響を与えたのか――ここをしっかり理解しておく必要があります。

まず、統合失調症とは「現実と自分の境界が曖昧になる病気」です。脳の神経伝達のバランスが崩れ、幻覚や妄想、思考の混乱などが起こることがあります。

ただし、すべての人が同じ症状を示すわけではなく、個人差が非常に大きいのが特徴です。

発症のきっかけには、ストレス、遺伝的素因、社会的孤立などが複雑に絡み合うとされ、治療には長期的な薬物療法と心理社会的支援が欠かせません(出典:国立精神・神経医療研究センター「統合失調症とは」)。

事件当時の裁判では、保見光成に「妄想性障害」または「統合失調症に近い精神状態」があったと認定されました。つまり、彼の中では現実の出来事と想像の区別がつかなくなっていた可能性があるということです。

近隣住民が自分を敵視している、嫌がらせをしている――そんな思い込みが強まり、孤立感を増していったとされています。

ただし、ここで誤解してはいけないのは、「統合失調症=危険人物」ではないということ。多くの専門家が指摘するように、この病気を抱えている人のほとんどは、適切な治療を受けながら穏やかに生活しています。

問題は、治療を受けられずに社会的に孤立してしまうケースなんです。保見光成の場合、事件が起きる前から精神的な不安定さを指摘する声がありましたが、周囲の支援体制は十分ではなかったとみられています。

さらに、地方の小さな集落では、精神疾患に対する偏見が根強く残っていることも背景としてあります。たとえば「精神病=怖い」「関わると面倒」といった誤解が先行し、本人が助けを求めにくくなる。

これが孤立を深める要因になり、結果として“異質な存在”として扱われることも少なくありません。

統合失調症そのものが事件を引き起こしたわけではなく、むしろ支援や理解の不足が悲劇を拡大させたという見方が強いです。

実際、司法の現場でも「精神障害がある人の事件では、医療的支援体制をどう整えるか」が大きな課題とされています。

もし周囲に理解者や専門医がいて、保見本人の不安や誤解を早い段階で共有できていたら、状況は違っていたかもしれません。

日本では、精神疾患に対する社会的なサポートが少しずつ改善されていますが、地域によってはまだまだ支援が届かない現実もあります。

事件の報道を見ると、どうしても「狂気の犯行」といった見出しが目立ちますが、現実はそんな単純な話ではありません。心の病と社会の無理解が重なったとき、どんな悲劇が起きてもおかしくない――それを浮き彫りにした事件でもあったのです。

生い立ちが導いた保見光成の孤独と偏見

人の行動の背景には、必ず「育ってきた環境」や「生き方の積み重ね」があります。保見光成も例外ではなく、彼の生い立ちや過去をたどると、孤独や誤解、偏見の連鎖が少しずつ積み重なっていったことが見えてきます。

つまり、事件はある日突然に起きたものではなく、長年の“人間関係のこじれ”や“社会的な孤立”の果てにあったとも言えるのです。

報道によれば、保見は地元・山口県周南市金峰地区の生まれで、幼少期から地元の人々と関わりながら育ちました。

しかし、地域の中で浮いた存在だったという証言もあります。たとえば、「昔からちょっと変わっていた」「気難しい人だった」という声がある一方で、「真面目で几帳面だった」「誰よりも働き者だった」と評価する人もおり、その印象は人によってバラバラ。

つまり、保見は周囲との関係の中で、常に“理解されにくい立場”にいたようです。

さらに、集落のような小規模社会では、一度「変わり者」というレッテルを貼られると、それを覆すのはとても難しいんですよね。人口が少ない分、うわさはあっという間に広まり、誤解が誤解を呼ぶ。

都会なら「気の合う人とだけ付き合えばいい」で済みますが、田舎ではそうはいきません。誰かを避ける=共同体全体から距離を置くことを意味します。そんな閉じた環境で孤立が進むと、他人への不信や猜疑心が生まれるのも当然の流れと言えるでしょう。

また、家庭環境にも注目が集まりました。保見家は代々この土地で暮らしてきたとされていますが、一部では「父親が問題を起こしていた」「昔からトラブルがあった」とのうわさも。

もちろん、これが事実かどうかは定かではありませんが、地域社会では“家柄”が人間関係に大きく影響するのも事実です。昔から続く「家」や「血筋」の意識が根強い地方では、「あの家の人は〇〇だから」といった偏見が簡単に広まってしまいます。

こうした長年の偏見や孤立が、保見の「自分は村に嫌われている」という思い込みを強めていった可能性があります。この段階で誰かが適切なサポートをしていれば、状況は変わっていたかもしれません。

心理的に追い詰められた人ほど、他人の言葉を悪意に感じやすくなります。それは「性格の問題」ではなく、環境と経験が積み重なってできる心の防衛反応なんです。

一方で、保見が「村のために働いていた」という証言も残っています。道路整備を手伝ったり、草刈りをしていたりと、地域の一員として行動していた姿もあったそうです。

ところが、その行動が誤解されたり、感謝されないまま受け流されたりするうちに、「自分は何をしても認められない」という気持ちが募っていったのではないでしょうか。

ここに「うわさ」「孤立」「偏見」という三つのキーワードが重なります。誰もが少しずつ距離を取り、保見自身も人間関係を閉ざしていく。

その結果、外の世界とのつながりを失い、現実感を失っていった――まるで時間が止まったような集落の中で、彼の心だけが取り残されていったのです。

事件を単に「犯罪」としてだけでなく、ひとりの人間の生きづらさの物語として見ると、社会が見落としてきた課題がはっきりと浮かび上がります。孤立は突然起こるわけではなく、長年の積み重ねが「誰にも届かないSOS」を作ってしまうのです。

スポンサーリンク

保見光成の集落のいじめは実際あったのか?事件を超えて見える人間社会の縮図

この事件は、一人の男と村との確執を超えて、現代社会の縮図そのものを映し出しています。

孤立、偏見、そして“うわさ”という見えない暴力――それらはどこの街にも潜んでいます。保見光成の事件を通して浮かび上がるのは、「小さな村」ではなく「人間社会全体」の問題。

事件の表面を超えて、私たち自身が抱えるつながりの危うさを見つめ直していきましょう。

限界集落という特殊な環境がもたらした歪み

保見光成事件を語るとき、「限界集落」というワードは避けて通れません。人口が減り、若者が都市へ流出し、高齢者ばかりが残る――そんな場所では、地域全体のバランスが少しずつ崩れていきます。

山口県周南市の金峰地区もまさにその典型例。12人しかいない小さな集落での事件は、単なる「個人の犯罪」ではなく、社会構造の歪みが凝縮された悲劇でもありました。

まず、限界集落とは「住民の過半数が65歳以上になり、共同体の維持が難しくなっている地域」のことを指します。

総務省の統計によると、全国にはこうした地域が約1万か所存在し、今も増え続けているそうです(出典:総務省統計局「日本の統計2024」)。

人口が少ないということは、良くも悪くも“人との距離が近い”ということ。誰が何をしているか、どんなことを話したかがすぐに共有されます。

これが温かい助け合いにつながることもあれば、うわさや誤解を増幅させる要因にもなります。

たとえば、ある人の何気ない発言が“悪口”として伝わり、いつの間にか集落全体の空気を変えてしまう。そんなことも珍しくありません。

さらに、限界集落では「外部との接点」が極端に少ないため、情報の更新が遅れがちです。インターネットが届かない場所も多く、テレビやラジオだけが唯一の情報源。

外の世界とのギャップが広がる中で、内部での価値観が固定化しやすく、異なる意見を持つ人が“浮いた存在”になりやすいんです。

この構図の中で、保見光成は「異質な存在」として孤立していった可能性があります。村の誰かと衝突するたびに、「またあの人が問題を起こした」と囁かれ、次第に信用を失っていく。

こうして“見えない壁”ができてしまうと、本人が何をしても誤解されるようになってしまいます。

また、限界集落では若い世代の不在がコミュニティの閉塞感を強めます。新しい考え方を持ち込む人が少ないため、昔ながらのルールや人間関係がそのまま残る。

年配者が中心の社会では「空気を読む」「郷に入れば郷に従え」といった価値観が強く、違う行動を取る人はすぐに“外側”へ押し出される構造があります。

こうした人間関係のもつれや閉鎖性が、保見の中で「自分は排除されている」「みんなが自分を嫌っている」という思い込みを強めていったのかもしれません。

実際、取材記録でも「村人が自分の家を燃やそうとしている」「草刈機を壊された」などの発言があったことが確認されていますが、それが事実かどうかは別として、彼にとっては現実そのものだったのです。

こう考えると、事件の背景には“村社会”という特有の文化と構造があったことがわかります。保見光成ひとりの問題ではなく、社会全体が抱える「孤立と無関心」の縮図だったとも言えるでしょう。

かわいそうという感情が生む複雑な共感構造

保見光成事件をめぐって、SNSやネット掲示板では「保見がかわいそう」「村にいじめられたのでは」という声も多く見られました。

たしかに、報道や取材で語られる彼の孤独な生活ぶりや、集落での孤立の描写を見ると、人によっては“同情”や“共感”の気持ちが湧くのも理解できます。けれど、この「かわいそう」という感情には、ちょっとした落とし穴があるんです。

まず、「かわいそう」という言葉は、感情的には被害者への共感と似ていますが、その矛先が違うだけでまったく別物です。事件の加害者に対して「かわいそう」と感じることは、ある意味で社会の冷たさや不寛容さに対する“反発”の表れでもあります。

「もし自分が同じ環境にいたら、どうなっていたんだろう?」と考える――この心理的距離の近さが、共感を生み出す要素の一つなんですね。

ただし、感情的な共感が行き過ぎると、事実の歪曲につながることもあります。ネット上には「村が悪い」「保見は被害者だ」といった単純化された意見も少なくありません。しかし実際には、事件の原因はひとつではなく、複数の要素が絡み合っていました。孤立、精神疾患、地域社会の閉鎖性――それぞれが複雑に交差していたんです。

心理学の観点から見ると、人は悲劇的な人物や状況に対して“感情的投影”を行う傾向があります。つまり、自分の中にある「報われない気持ち」や「社会への不満」を、保見光成という人物に重ねてしまうわけです。

特に現代社会では、SNSでの誹謗中傷や孤立感を経験する人が増えているため、「彼の孤独が自分と重なる」と感じる人も多かったのかもしれません。

同情や共感は人間的な感情として自然ですが、それを“免罪符”にしてしまうと、被害者への配慮が欠けてしまう危険があります。事件の背景を理解することと、加害行為を正当化することは全く別の話。ここを混同すると、真実が見えなくなってしまいます。

一方で、「かわいそう」という感情を通して、社会全体の問題意識が高まったのも事実です。たとえば、精神疾患や孤立といったテーマが改めて注目され、地方の支援体制や地域福祉の重要性が議論されるきっかけになりました。

つまり、事件そのものが“誰かの人生をかわいそうで終わらせないための教訓”として機能しているとも言えます。

心理学者ポール・ブルームは著書『反共感論』で「過剰な共感は判断力を鈍らせる」と述べています。

つまり、感情移入が強くなりすぎると、全体像を客観的に見る力を失いやすいということ。事件報道を読むときも、感情と事実を分けて考える視点が大切です。

事件を単純に「かわいそう」で片付けるのではなく、「なぜそう感じるのか」「背景にはどんな社会構造があるのか」を掘り下げること。これこそが、トレンドに左右されずに物事を理解するうえでの、いちばんの近道なのかもしれません。

スポンサーリンク

映画や書籍で描かれる村の真相との違い

保見光成事件は、メディアだけでなく映画や書籍など、さまざまな形で描かれてきました。とくに話題となったのが、ノンフィクションライター高橋ユキ氏の著書『つけびの村』。

リアルな取材記録をもとに、事件の背景にある“村の闇”を描いた作品です。この本は、表面的な報道では見えなかった「うわさ」「孤立」「信頼の崩壊」といった人間関係のリアルを掘り下げたことで、多くの読者の心を揺さぶりました。

ただし、映画や書籍で描かれる内容は、あくまで制作者の視点や編集方針による“再構成された現実”です。

物語としての面白さを重視するあまり、演出上の脚色が加えられることもあります。

たとえば、「村八分」や「いじめ」という表現は、事件の緊張感や社会性を伝えるために多用されがちですが、現実の村人たちの証言や裁判資料では、そこまで明確に構造化された“いじめ”は確認されていません。

一方で、映画や書籍が果たした役割も大きいです。多くの人が「限界集落」という存在を知るきっかけになったのは、まさにこれらの作品でした。

報道だけでは伝わりにくい“空気感”や“人間臭さ”を映像や文章で感じ取れるというのは、表現メディアの強みです。

社会学的な研究でも、メディア表現が事件の理解に与える影響は大きいとされており、「受け手がどう解釈するか」が議論の焦点になることもあります。

とはいえ、作品を通して描かれる「真相」は、あくまで一側面にすぎません。現実の村には、報道にも書籍にも描かれなかった日常や、事件後も静かに続く生活があります。

つまり、「映像化された村」と「実際の村」は、似て非なるもの。そこを混同すると、事件の本質を見誤ってしまう可能性があります。

メディアで描かれた「悲劇の村」と、実際に息づく“生活の場としての村”を分けて考えること。これが、事件を正しく理解するための第一歩です。

事件後の集落が語る沈黙と再生の物語

事件後の地域コミュニティでは、沈黙(語らない選択)と再生(生活の回復)が同居します。遺族や地域の声は時期によって表現が変わることがあり、近年の報道でも、時間の経過に伴う記憶の整理が見られます(例:参照:近年の報道例)。

注意:報道は取材時点の情報に基づくため、時間の経過により事実関係の焦点が変化することがあります。複数ソースの照合が有効です。

スポンサーリンク

保見光成へのいじめは実際あったのか?山口連続放火事件と村八分の真相・まとめ

ここまで事件や村の構造、メディアの描き方など、さまざまな角度から「保見光成のいじめ」をめぐる話題を見てきました。

結論を言えば、いじめの存在を断定することはできません。しかし、「人間関係のもつれ」や「閉鎖的な集落構造」が、事件の背景に大きく影響したことは間違いありません。以下では、記事全体のポイントを15項目に整理しておきます。

つまり、この事件は「いじめ」という一言で片づけられるような単純な話ではなく、社会の歪み、人間の孤立、そして“うわさ”という目に見えない力が重なり合った結果とも言えるでしょう。

保見光成事件を通して見えてくるのは、現代社会にも根強く残る“人と人の距離感”の問題です。私たちが暮らす街や職場にも、形を変えた「村社会」が潜んでいるかもしれません。

事件を風化させず、冷静に考え続けることが、同じ悲劇を繰り返さないための一歩です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、あなたがニュースの裏にある「人の心」と「社会の現実」を考えるきっかけになれば幸いです。