宮本浩志の現在|住友電工エリートの裏の顔と家族・妻・娘の悲劇

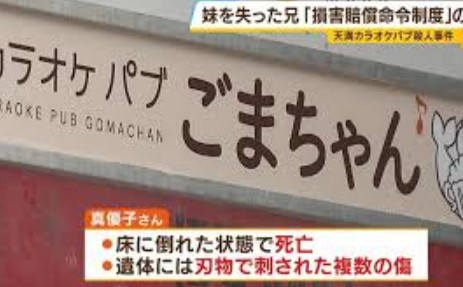

2021年、大阪で発生した「カラオケパブごまちゃん殺人事件」。犯人・宮本浩志は、一流企業・住友電工のエンジニアでありながら、25歳の女性店長を殺害した人物です。

事件から数年、彼の“現在”や“家族のその後”には世間の関心が集まり続けています。

本記事では、宮本浩志の生い立ちから住友電工での経歴、家族構成、そして事件の真相と懲役20年という「短すぎる判決」に至るまでを時系列で詳しく解説します。

- 宮本浩志の現在の状況と懲役20年の判決内容

- 住友電工での経歴や職場での評価と異変

- 妻や娘を含む家族構成と事件後の影響

- 事件の背景や動機、社会的反響と世論の反応

スポンサーリンク

宮本浩志の現在と事件の真相

2021年に大阪で起きた「カラオケパブごまちゃん殺人事件」は、多くの人に衝撃を与えました。犯人の宮本浩志は、誰もが知る一流企業・住友電工のエンジニアでした。

真面目で穏やかな印象の男が、なぜ若い女性の命を奪ったのか。

現在の彼の姿、そして裁判で明らかになった真相には、常識では理解しがたい闇があります。ここでは、その全容を時系列でわかりやすく解説していきますね。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 | 宮本 浩志(みやもと ひろし) |

| 生年 | 1970年代生まれ(正確な生年月日は非公開) |

| 出身地 | 兵庫県西宮市 |

| 学歴 | 徳島大学 工学部 卒業 |

| 職業 | 住友電工情報システム株式会社 エンジニア(事件当時) |

| 家族構成 | 元妻・娘2人(成人・学生) |

| 事件概要 | 2021年「大阪カラオケパブごまちゃん殺人事件」の加害者 |

| 動機 | 被害者への一方的な執着と支配欲 |

| 判決 | 懲役20年(有期刑の上限) |

| 現在 | 服役中。反省の姿勢は乏しいと報じられている |

スポンサーリンク

宮本浩志の現在|懲役20年でも反省なき姿

まず結論として、宮本浩志の懲役20年は短い印象が拭えません。これを軽いと感じる読者は多いでしょうし、私であれば同じように疑問を持つはずです。なぜなら、若い命を一方的な執着で奪い、社会に与えた影響が極めて大きいからです。

ここで押さえたいのは、裁判中の言動です。公判では「死刑を望む」と口にしつつ、証拠の信用性を否定する場面も伝えられました。

言ってしまえば、覚悟と責任の軸がブレたままではないでしょうか。前述の通り、被害者や遺族へ向き合う姿勢が見えにくく、真の反省に到達していないように思えますね。

現在の私は、判決の「有期刑最長だから重い」という説明だけでは納得できません。いくら法的な均衡を重視しても、事件の性質や社会的波紋を考えると、量刑は妥当性を欠くように映ります。

こう考えると、被害者の尊厳と遺族の苦しみに見合うかどうかが重要です。

このため、服役中であっても、加害者側の反省可視化と具体的償いが求められます。例えば、再発防止に資する記録の提供や被害者支援に関わる基金への継続的な関与など、口先ではない行動が必要でしょう。

もちろん、それで罪が消えることはありませんが、社会に対して示せる姿勢はあるはずです。

むしろ問題は、判決後に関心が薄れがちな点です。そこで、量刑と社会的納得感のギャップを埋める議論が必要になります。

こうすれば、似た事件で同じ違和感が繰り返される可能性を下げられるでしょう。いずれにしても、命の重みを基準に量刑の説明責任を強化する動きが求められていると感じますね。

つまり、裁判所の枠内での結論と、市民感情としての結論がズレたままでは何も変わりません。私は、懲役20年は短すぎると考えますし、同じ思いの読者も多いのではないでしょうか。こうした違和感を置き去りにしない姿勢が大事だと思いますね。

スポンサーリンク

稲田真優子さん殺害|大阪カラオケパブ事件の全貌

ここでは、事件の全体像を整理します。主に「発覚までの経緯」「現場の状況」「社会への影響」という三点に分けると理解しやすいでしょう。単純に言えば、仕事を終えた若い店長が、執拗な執着により命を奪われた事件です。

発覚までの経緯

実際、知人が店を訪れた際に異常を察知し、警察が動いて事件が表面化しました。施錠状態や連絡の途絶など、違和感が積み重なっていたとされています。

これがなければ、発見までさらに時間を要した可能性があります。どれだけ周囲が早く気づけるかは、被害拡大を防ぐうえで重要ですね。

現場の状況

そして、店内には深刻な暴力の痕跡が残っていました。刃物による複数の傷があり、抵抗の跡も示唆される状況だったと報じられています。

ここから、犯行の激しさと加害者の執念深さが読み取れます。もしかしたら、現場での混乱は相当なものだったでしょう。

| 時系列 | 出来事 |

|---|---|

| 事件前 | 執拗な接触、店外呼び出しなどが続く |

| 当日夜 | 閉店後の時間帯に犯行が行われたとみられる |

| 数日後 | 知人の通報で店内から遺体が発見 |

| その後 | 捜査で状況が固まり、加害者特定へ進展 |

社会への影響

そしてもう一つは、夜間営業の小規模店舗が抱えるリスクの浮き彫りです。防犯カメラや施錠運用、従業員同士のチェック体制など、基本の徹底が議論されました。

逆に言えば、執着型の加害者には「前兆」があることも明らかになっています。

私は、事件の残酷さだけで終わらせず、現場に近い業態で働く人たちが明日から行動を変えられる情報に落とし込むべきだと考えます。

ここから学ぶことは多く、「気味の悪い違和感」を放置しない姿勢が大切ですね。

宮本浩志の逮捕|ストーカーから殺人へ至る異常な執着

なぜ逮捕に至ったのか。ここでは、執着のエスカレーションと、逮捕へつながる行動の流れを解説します。つまり、境界線を越える行為が積み上がり、破綻に至ったということです。

エスカレーションの典型

多くのストーカー事案と同様に、最初は頻繁なメッセージや通話、好意を装った贈り物から始まります。すると、返信が減る・距離を取られるなどの「拒絶」をきっかけに、相手の生活導線を追う、待ち伏せをする、営業時間外に接触を迫るなどへ進む傾向があります。

ここで、常識的な距離感は消えますね。

SNSと“関係の錯覚”

このとき、SNSのリアクションが誤った自信を与えることがあります。いいねや短い返信だけで「親密さ」を錯覚し、相手の意思や都合よりも自分の満足を優先する段階に入ります。私は、この“錯覚”が境界線崩壊の起点になりやすいと考えます。

境界線を示すサインの無視

出禁の通告や連絡手段の制限は、明確なノーのサインです。ただし、執着が強い加害者は「試されている」「本心ではない」と都合よく解釈しがちです。言ってしまえば、相手の意思を認めない姿勢そのものが危険信号でしょう。

用語メモ

- エスカレーション:問題行動が段階的に激化すること

- 境界線(バウンダリー):人間関係で踏み込んではいけない線

逮捕への道筋

他の例であれば、現場周辺での不審な動き、過去の執拗な接触履歴、物的痕跡などの積み重ねが捜査を前進させます。今回は、継続的な執着のパターンが、逮捕へ向けての判断材料になったと理解できます。

もちろん、最終的な立証は捜査機関の仕事ですが、行動の異常性が裏付けとして効いたのでしょう。

繰り返しますが、加害者目線の「愛情」は、被害者にとって恐怖でしかありません。私は、境界線を越えた好意は暴力だと断じます。だからこそ、早い段階で線引きし、第三者を巻き込んで可視化する行動が必要ですね。

スポンサーリンク

宮本浩志の動機|拒絶された愛と歪んだ支配欲

宮本浩志の動機をひとことで言うなら、「拒絶されたことへの異常な怒り」だったと言えます。多くの報道によると、被害者への一方的な恋愛感情が募り、やがて支配欲に変わっていったとされています。

最初は“好意”を装っていたものの、相手の拒絶を受け入れられずに暴走したわけです。

これを心理的に見ると、彼の中で「支配=愛」という歪んだ構図が形成されていたと考えられます。いくら相手が距離を取っても、それを「試しているだけ」と思い込み、結果的に自分の世界に閉じこもってしまったようです。

つまり、他者との関係を正常に築く能力が欠けていたということですね。

このような背景には、長年の孤独感や承認欲求の蓄積があると指摘する声もあります。職場での評価は高くても、人間関係は希薄で、社会的な孤立感を深めていたと見られます。これは、自分を認めてくれる唯一の存在を“恋愛対象”に投影してしまう典型的な構図です。

一方で、動機の根底には「支配できないなら壊す」という暴力的な発想が潜んでいたことも否めません。これは、一般的な恋愛感情ではなく、相手を自分の所有物とみなす発想です。前述の通り、この“支配欲型の執着”はストーカー犯罪の特徴として知られています。

要点

- 宮本は恋愛ではなく「所有欲」に囚われていた

- 拒絶を「裏切り」と誤認し暴走した

- 支配欲が増すことで現実との境界を失った

また、動機を「愛情のもつれ」と表現するのは誤解を招きます。実際には、これは愛ではなく暴力の延長です。こうした事件は、“愛していた”という言葉のもとで相手を追い詰める恐ろしさを物語っていますね。

結局のところ、宮本の動機は「拒絶されたことへの報復」であり、そこに愛など一片もなかったと思えます。

宮本浩志の裁判|「死刑を望む」と語った矛盾だらけの法廷

宮本浩志の裁判は、多くの人にとって「理解不能」と感じる場面の連続でした。初公判で「死刑にしてほしい」と発言しながらも、証拠の信用性を疑う主張を繰り返すなど、言動に一貫性がありませんでした。

言ってしまえば、責任を取る姿勢と逃げる姿勢が同居していたわけです。

この矛盾は、彼の自己中心的な性格を象徴しているように見えます。罪を認めながらも、「自分が悪いわけではない」と感じていた節があります。実際、被害者に対する謝罪も形式的で、心からの反省が感じられなかったという報道もありますね。

裁判中の表情も、感情を失ったような無表情だったと伝えられています。人の命を奪ったという実感が薄いまま、言葉だけで罪を語る姿勢は、多くの傍聴者に不快感を与えました。おそらく彼にとって、裁判は「償いの場」ではなく「自己防衛の場」だったのでしょう。

さらに、弁護側は「精神的な不安定さ」を主張しましたが、医療的な証拠は乏しく、情状酌量には至りませんでした。むしろ冷静に犯行を準備していた形跡が多く、計画性の高さが明らかになったとされています。

こうした背景からも、「死刑を望む」という発言は信憑性が薄く、単なる演技だったのではないかという見方もあります。

私が思うに、本当の反省とは、被害者の痛みを想像し、自分の行動を心から恥じることです。法廷で涙を流すことよりも、静かに償い続ける姿勢が求められると思います。

宮本浩志の矛盾した態度を見ると、そこには「罪の重みを本気で理解していない人間の危うさ」が浮き彫りになりますね。

スポンサーリンク

宮本浩志の判決|懲役20年は短すぎるという世論の声

判決が下された瞬間、世間の反応は「短すぎる」の一言に尽きました。裁判所は「前科がない」「更生の可能性がある」として懲役20年を言い渡しましたが、多くの人がその結論に納得していません。

被害者の人生を奪っておきながら、20年で出所できるのかと考えると、釈然としないですよね。

そもそも、命を奪うという行為は取り返しがつきません。加害者の更生よりも、まず被害者と遺族の無念をどう救うのかが問われるべきです。いくら「法の範囲で最大限の刑罰」と説明されても、心情的には到底受け入れがたいものがあります。

この判決を巡っては、SNSでも強い批判が巻き起こりました。「命の価値が軽すぎる」「20年後にまた社会に戻るなんて信じられない」という声が目立ちます。こうした反応は、単なる感情論ではなく、正義の基準がずれているという危機感から生まれていると感じます。

| 主な理由 | 世論の受け止め |

|---|---|

| 前科なし | 結果として軽く見られた印象 |

| 反省の言葉 | 形式的で誠意を感じないとの声 |

| 更生可能性 | 再犯防止への現実的保証がない |

いずれにしても、懲役20年という数字は被害者側の人生と釣り合っていません。特に、女性への暴力やストーカー殺人が社会問題化している中での量刑としては、厳しさが足りない印象を受けます。

私は、刑期の長さよりも「命を奪うことの重大さ」をどう社会が教訓化するかが大事だと思います。それでもやはり、今回のような事件に対しては懲役20年では軽い。正直に言えば、命の重みを軽視した判決だと感じざるを得ませんね。

宮本浩志の経歴と家族|住友電工エリートの裏に潜む狂気

宮本浩志は、誰もが認める「エリート」でした。徳島大学を卒業し、住友電工に入社。仕事も真面目で、家庭では妻と娘に囲まれた幸せな父親という評判でした。

しかし、その完璧な表面の裏で、少しずつ狂気が芽生えていたのです。ここでは、彼の経歴や職場での異変、そして家族が抱えた悲劇を通して、エリートの仮面の下に隠された闇を紐解いていきます。

スポンサーリンク

宮本浩志の経歴|徳島大学から住友電工へ、完璧すぎる男の履歴書

宮本浩志の経歴を一言で言えば、「順風満帆のエリート街道」でした。兵庫県西宮市出身で、地元では真面目で頭の良い青年として知られていたようです。

高校時代から成績は常に上位で、徳島大学工学部に進学。大学時代も目立った問題を起こさず、真面目な学生生活を送っていたと報じられています。つまり、外見上は誰もが羨む“優等生コース”を歩んでいたわけです。

卒業後、彼は国内有数の大企業・住友電工(住友電気工業株式会社)に入社しました。エンジニアとして配属され、真面目に仕事へ取り組む姿勢が評価されていたようです。

実際、周囲の同僚からは「仕事が丁寧」「几帳面」「無口だけど信頼できる」という声が多かったと伝えられています。ここだけ聞くと、まさに理想的な社会人ですよね。

ただ、こうした「完璧すぎる性格」が、裏を返せば危うさでもありました。失敗を恐れ、他人に弱みを見せられない性格だったと分析する心理専門家もいます。自分を完璧に見せ続けようとする圧力は、次第に内面の歪みを生んでいったのかもしれません。

- 徳島大学工学部は技術系人材の登竜門として有名

- 住友電工は世界的な電線メーカーで、エリート志向が強い職場環境

多くの人は、彼の逮捕報道を見て「まさかあの人が」と驚いたに違いありません。なぜなら、表面上の経歴からは、犯罪に手を染める要素が見えないからです。

ただ、社会的成功の裏に“人との距離の取り方を知らない不器用さ”が潜んでいたと考えると、彼の暴走の一端が見えてきます。

言ってしまえば、外側だけ整った“見せかけの安定”が、内側の脆さを隠していたということですね。私は、宮本浩志という人物の経歴を見るたびに、成功が人を幸せにするとは限らないと痛感します。社会的ステータスが高い人ほど、孤独の闇は深いのかもしれませんね。

宮本浩志の元職場・住友電工|エンジニアとしての評価と同僚が語る異変

宮本浩志が勤務していたのは、住友電工グループの「住友電工情報システム株式会社」でした。ここは情報インフラや社内システムを開発する部署で、社員の多くは理系出身の技術者です。

宮本はシステム設計やプログラム開発を担当していたと報じられています。

仕事の評価は悪くありませんでした。むしろ几帳面な性格が仕事に生き、上司からも「堅実で信用できる社員」と評価されていたそうです。

一方で、職場での人間関係は極端に狭く、雑談もほとんどしなかったという証言もあります。技術者として優秀でも、感情面のコミュニケーションには欠けていたのかもしれません。

このように言うと、ただの寡黙な職人タイプと思われがちですが、事件前には小さな“異変”も報じられています。

ある同僚は「事件前の数カ月間、急に話しかけても上の空だった」と証言しています。おそらく、被害者への執着が私生活を支配し、仕事にも集中できなくなっていたのでしょう。

職場での異変

- 出社はするが作業スピードが落ちていた

- 会話が減り、目を合わせなくなった

- スマホを頻繁にチェックしていた

このような兆候は、職場内ではよく「疲れているのかな」と片付けられてしまいがちです。しかし、後から見れば明確なサインでした。つまり、職場の異変を軽視しない仕組みが、今後の社会には求められます。

現在の私は、職場の人間関係が希薄になっていることが事件の土壌になっているようにも思います。いくら技術力が高くても、心が壊れたまま働き続ければ、歪みはどこかで爆発します。

もし、同僚の誰かが「最近変だな」と声をかけていれば、何かが違っていたかもしれませんね。

スポンサーリンク

宮本浩志の家族構成|エリート父と平穏な家庭の崩壊

宮本浩志には妻と2人の娘がいました。家族構成だけを見れば、ごく普通の幸せな家庭に見えます。近所の人も「優しいお父さんだった」「家族仲が良さそうだった」と証言しており、誰も彼が殺人事件を起こすような人物だとは思っていなかったようです。

しかし、家庭の裏側では静かに崩壊が進んでいたといわれています。仕事一筋の生活で家族との会話は減り、次第に心の距離が広がっていったようです。妻は裁判で「夫が事件を起こすなんて想像もしなかった」と話しており、そのショックは計り知れません。

一方で、彼の家庭生活は「理想像の演出」に過ぎなかったという見方もあります。つまり、外ではエリートとして、家では“良き父”を演じることで、自分の中の不安を覆い隠していたということです。

完璧な家庭像を作りたいという執着が、逆にプレッシャーになっていたのかもしれません。

娘たちは、事件後に人生が一変しました。父が殺人犯として報道されるという現実は、どんな言葉でも癒せません。学校にも通えなくなり、家族の存在そのものが“世間の好奇心”の対象になってしまったと伝えられています。これは、加害者の家族もまた“二次被害者”となる典型例です。

こう考えると、宮本浩志という男は「家庭を守る」という言葉の意味を履き違えていたのだと思います。本来、家族とは守るべき存在なのに、彼は自分の欲望を優先して壊してしまった。

私は、この事件を通して“エリート=幸せ”という幻想がどれほど脆いかを痛感しますね。平穏そうな家庭ほど、内側には見えない孤独が潜んでいるのかもしれません。

宮本浩志の妻(元妻)|「優しい夫」だった男の二重人格

宮本浩志の妻(元妻)は、事件発覚当初から深い衝撃を受けた一人です。周囲の人々によると、彼は家庭では穏やかで、家族思いの“理想的な夫”に見えていたといいます。

仕事も安定し、娘にも優しく接していたため、誰もが「よき家庭人」と信じて疑いませんでした。しかし、その裏では静かに心のバランスが崩れ、別の顔を見せ始めていたようです。

実際、妻は裁判で「夫が事件を起こすなんて想像もしなかった」と語っています。仕事中心の生活が続く中で会話は減り、家庭内の距離は少しずつ広がっていったと報じられています。“優しい夫”という印象は、外向けの仮面に過ぎなかったのかもしれませんね。

一方で、宮本の内面には強いプライドと支配欲があったと分析されています。完璧主義で他人に弱みを見せられない彼は、家庭でも“理想の夫”を演じ続けるうちに、次第に感情を抑えきれなくなっていったのでしょう。

言ってしまえば、「優しさ」の裏に隠れた支配と執着が、家庭内でも静かに積み重なっていったのです。

妻は事件後、離婚を選びました。その判断は当然のことだと思います。家族を守るため、そして子どもたちの人生を再出発させるための苦渋の決断だったのでしょう。前述の通り、事件後に彼女が受けた精神的ショックは計り知れません。

世間の注目が集まる中、静かに家族を支え続けてきた姿には、強さすら感じますね。

このように考えると、宮本浩志という男の“二重人格”は、家庭の中で最も残酷な形で現れたのかもしれません。外では優等生、家では沈黙の支配者──そのギャップこそが、彼の歪んだ人間像を象徴しているように思えます。

スポンサーリンク

宮本浩志の娘|父を尊敬していた娘たちが背負う苦悩

宮本浩志には2人の娘がいます。上の娘は成人しており、下の娘はまだ学生とされています。事件前までは、家族の誰もが「まさか父親が殺人を犯すなんて」と思ってもいなかったでしょう。

特に娘たちにとって、父・宮本は“優しくて仕事熱心な尊敬できる人”という印象だったようです。

ところが、ある日突然その父親が殺人事件の加害者として逮捕されました。報道で名前が出るたび、娘たちの心は何度もえぐられたはずです。世間の好奇心やSNSでの心ない言葉は、彼女たちにとって新たな苦しみになりました。

いくら自分たちが悪くないとはいえ、「加害者の家族」という烙印は簡単に消えません。

事件後、娘たちは表に出ることを避け、周囲との関係を断ったとも言われています。実際、“家族である”という理由だけで非難される現実は、二次被害の典型例です。

多くの加害者家族が同じような孤立を経験しており、日本社会ではまだ理解や支援が十分とは言えません。

私は、被害者遺族への思いと同時に、こうした「加害者の家族」の苦悩も見過ごすべきではないと思います。なぜなら、彼女たちは父親の罪を背負いながら生きていかなければならないからです。

しかも、その罪は彼女たち自身のものではない。言ってしまえば、存在しているだけで社会的に裁かれてしまう立場なのです。

事件から時間が経った今も、娘たちの心には深い傷が残っているはずです。どれだけ年月が経っても、「父親が殺人犯」という現実は変わりません。ただ、それでも生きていかなければならない。そう考えると、本当に気の毒でなりませんね。

彼女たちが今後どんな人生を歩むにせよ、もう「普通の家族」には戻れないでしょう。しかし、同時に私たち社会も、彼女たちを責める立場にはありません。

罪を犯したのは父親であり、娘たちではない。この線引きをはっきり意識することが、再発防止にもつながる大切な意識だと思います。

結論|懲役20年では軽すぎる——被害者と家族の無念を思う

宮本浩志事件を振り返ると、どの角度から見ても「懲役20年では軽すぎる」と言わざるを得ません。被害者の命を奪い、遺族の人生を壊し、社会に大きな衝撃を与えたにもかかわらず、20年で刑が終わるというのはあまりに短い。

命を奪う重さと刑の長さが釣り合っていないという世論の声は、もっともだと思います。

もちろん、法律上の有期刑の上限が20年であることは理解できます。しかし、だからといって「上限だから重い」と言い切るのは違うでしょう。

被害者や遺族にとっては、一生が奪われたのです。加害者が社会に戻ってくることを想像するだけで、胸が張り裂けそうになりますね。

今回の事件で浮かび上がったのは、量刑の限界だけではありません。再犯防止や被害者支援、そして加害者の反省をどう可視化していくのかという、社会全体の課題でもあります。

つまり、“刑罰の数字”ではなく“命の重さ”を基準に考える時代に入っているということです。

私は、この事件を単なる“ニュース”として終わらせてはいけないと思います。被害者の稲田真優子さんが失った未来、そして遺族の涙を思えば、加害者が20年で自由になることに違和感を覚えるのは当然です。

社会の安全と正義を守るためにも、この事件は“量刑のあり方”を問い直す象徴的なケースになりました。

いずれにしても、被害者の尊厳を守るためには、今後も議論を続けることが欠かせません。懲役20年という数字の裏にある“命の価値”を、私たちはもっと真剣に考えるべき時期に来ていると思いますね。

スポンサーリンク

宮本浩志の現在|住友電工エリートの裏の顔と家族・妻・娘の悲劇:まとめ

- 宮本浩志の犯行は計画性と執着の両方を持っていた

- 被害者は理不尽に命を奪われた若い女性だった

- 懲役20年は法の上限でも世論は納得していない

- 加害者は裁判中も矛盾した態度を取り続けた

- 本当の反省が感じられない点が問題視されている

- 被害者遺族への配慮が量刑に十分反映されていない

- 同様の事件防止には早期通報と警察対応が不可欠

- 支配欲による犯罪は再犯リスクが高い傾向がある

- 精神鑑定のあり方にも見直しが求められている

- 加害者家族への社会的支援も議論が必要

- 報道の在り方も、家族の人権と両立が課題

- SNSでの誹謗中傷が二次被害を広げている

- 刑罰の長さではなく再犯防止の実効性が重要

- 命の重さを軽視しない法制度改革が必要

- 社会全体で「償いとは何か」を再定義する時期

宮本浩志は住友電工のエリートから一転、歪んだ愛情で人生を破滅させた男。 懲役20年という判決は、被害者や遺族にとって決して“償い”とは言えません。 命の重さを軽視したこの判決が、再び同じ悲劇を生まないように、社会全体で問い続ける必要があります。