宮崎勤の事件とは?被害者の視点で読む異常すぎる猟奇殺人犯の実像

宮崎勤事件は、日本中を震撼させた猟奇的な連続幼女誘拐殺人事件として知られています。

本記事では、宮崎勤の生まれや家系図、手の病気とされるラングレー症候群の噂、父親や両親との関係、今野真理との文通、そして心霊写真報道など、異常な生い立ちと家族の現在までを幅広く検証します。

また、宮崎勤 事件 被害者の詳細や遺族が抱えた深い悲しみにも焦点を当てています。

なぜ“名家の長男”がここまで残虐な犯行に及んだのか?

本記事ではその背景と被害者の視点、社会が見落としてきた“真の問題点”を徹底的に解説していきます。

- 宮崎勤の異常な生い立ちや家系図について

- 宮崎勤 事件 被害者の背景や犠牲となった少女たちの詳細

- 宮崎勤の家族や両親、父親のその後の苦悩

- 今野真理との関係や心霊写真、手の病気など報道された周辺情報

スポンサーリンク

宮崎勤事件とは何だったのか?犯人の正体と“異常すぎる生い立ち”

1988年から翌年にかけて発生した連続幼女誘拐殺人事件は、日本の犯罪史に残る衝撃的な事件となりました。

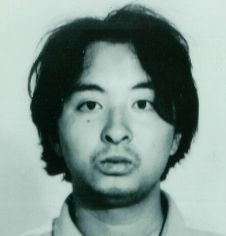

犯人・宮崎勤は一見“名家の長男”として育ちながら、その裏では家庭崩壊と孤独、そして先天性の手の障害に悩まされていました。

社会との断絶と劣等感に満ちた彼の異常な成育過程が、後の凶行につながっていきます。

この章では、宮崎勤という人間の背景に迫り、事件の根底にある狂気のルーツを解き明かします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 | 宮崎 勤(みやざき つとむ) |

| 生年月日 | 1962年8月21日 |

| 出身地 | 東京都西多摩郡五日市町(現・あきる野市) |

| 家族構成 | 父・母・妹2人(長男) |

| 出身校 | 日本大学芸術学部映像学科(中退) |

| 身体的特徴 | 両側先天性橈尺骨癒合症(手首の障害) |

| 犯行期間 | 1988年8月〜1989年6月 |

| 罪状 | 連続幼女誘拐・殺害、死体損壊・遺棄 |

| 判決 | 死刑(2001年確定) |

| 死刑執行日 | 2008年6月17日 |

宮崎勤はどこで生まれた?名家出身だった異常な幼少期

スポンサーリンク

宮崎勤が生まれたのは、東京都西多摩郡五日市町(現在のあきる野市)という自然豊かな地域です。

意外にも、彼は地元で新聞社を経営する裕福な家庭に生まれた「名家の長男」でした。

曽祖父が村会議員、祖父が町会議員という政治家一家の血筋で、地域では知られた家柄だったんですね。これだけ聞くと、恵まれた環境で育ったエリートかと思ってしまいます。

でも実際の幼少期は、かなり歪なものでした。両親は共働きで家庭を顧みず、生まれてすぐから住み込みの子守りに面倒を任せきり。

さらに父親は仕事一筋、母親は祖母との関係が最悪で、いつも家の中はピリピリしていたそうです。子どもにとって安心できる環境とは程遠かったんですね。

そして肝心の宮崎本人は、先天性の障害を持って生まれました。手首が回せないという珍しい奇形で、子どもながらにそれをひどく気にしていたといいます。

幼稚園では手のひらを上に向けられず、みんなと同じようにお遊戯ができない。それがきっかけでいじめられても、先生は放置していたようです。

家庭でも学校でも、自分の存在を受け止めてくれる人はいなかった。そんな孤立と劣等感の中で育った宮崎は、やがて自分の世界に閉じこもり、現実から逃げるようにアニメや怪獣にのめり込むようになります。

つまり、表面的には“名家のぼっちゃん”でも、その内面は愛情に飢えた孤独な子どもだったんですね。

結果として彼の人格は、早い段階からゆがみ始めていたのかもしれません。名家という肩書きがあっても、家庭の中身が壊れていたら意味がないという、ある種の典型例だったと思います。

「ラングレー症候群」とは?奇形の手と病気との関連性

宮崎勤が生まれつき抱えていた身体的な異常、それが「両側先天性橈尺骨癒合症(とうしゃくこつゆごうしょう)」という病気です。

いきなり難しい名前ですが、簡単に言うと手首が自由に回らず、手のひらを上に向けられないという奇形の一種です。

この病気そのものは日本でもかなり珍しく、当時は150例ほどしか確認されていなかったようですね。

一部でこの障害が「ラングレー症候群では?」とも噂されましたが、医学的な根拠は不明です。

ただ、「ラングレー症候群」も広義の奇形症候群のひとつなので、似たような症状を持つ病気と勘違いされた可能性はあるでしょう。

宮崎本人はこの障害を強く気にしており、「うまくいかないのは全部この手のせいだ」と思い込む傾向がありました。まるで手の不自由さが彼の人生の不幸すべての原因かのように捉えていたんですね。

さらに言えば、両親も「障害者のレッテルを貼られたくない」と治療を積極的に行わず、結果として宮崎は劣等感だけを膨らませてしまったわけです。

ここで注意したいのは、この病気そのものが凶悪犯罪と直接関係しているわけではないということです。

多くの人が勘違いしがちですが、障害があるから異常者になるわけではありません。問題は、その障害をどう受け入れ、周囲がどう支えるかということなんです。

宮崎の場合、親の無理解と社会からの孤立が重なり、「劣等感のかたまり」ができあがってしまった。

その心のひずみが、やがて取り返しのつかない方向へと向かっていったように思います。つまり問題は「病気そのもの」ではなく、「病気に対する周囲の態度と本人の解釈」だったということですね。

スポンサーリンク

宮崎勤の家系図と“異常性の連鎖”について

宮崎勤の家系をたどると、かなり根深い“異常性の連鎖”が見えてきます。表向きは地元の名士だった宮崎家ですが、その実情はかなり複雑でした。

政治家を輩出した一族ということで世間体ばかりを重んじ、家庭内は見えないストレスが蔓延していたようです。

まず父親は完全な仕事人間で、家庭に関心を持たなかったタイプ。息子の異変にも無関心で、愛情を注いだ形跡がほとんどありません。

そして母親は祖母との仲が最悪で、家庭内で常にピリピリした空気が流れていたといいます。こんな中で育てば、まともな感情が育たなかったとしても不思議じゃないですね。

さらにこの事件が発覚した後、家族や親族たちも地獄のような人生に引きずり込まれていきます。妹は婚約を破棄し、看護学校を退学。

親戚たちは会社を辞め、離婚を選ばざるを得なかった人もいました。宮崎という名字だけで社会的に抹殺されるほどの風当たりだったわけです。

父親は最終的に多摩川にかかる橋から身を投げて自殺しましたが、その背景には「息子の罪をかぶって一族が崩壊した」という絶望があったのだと思われます。

ある意味で、宮崎勤の凶行は、彼一人の責任だけではないのかもしれません。家系の中に根づいていた「感情の不在」と「異常な価値観」が、彼を作り上げてしまったと言えるでしょう。

もちろん、どんな家庭環境であれ、犯罪を正当化することはできません。ただし、異常な家庭が異常な人間を生むリスクを高めるという事実は、見逃してはいけないと思いますね。

父親と両親のその後は?事件がもたらした家族の崩壊

宮崎勤が起こした凶悪事件は、当然ながら家族にも大きな地獄をもたらしました。まず父親についてですが、事件後に家を売却してその代金を被害者遺族に支払おうとしたうえで、なんと自ら命を絶ってしまいました。

場所は東京都青梅市の多摩川にかかる神代橋。高さ30メートルの橋から飛び降りたという壮絶な最期です。

自分の息子が“日本中の敵”になってしまったことへの絶望と、加害者家族としての苦しみに耐えきれなかったのでしょう。

ただし、ここで「父親は本当に家族として誠実だったのか?」という疑問も出てきます。そもそも宮崎は自分の弁護人を頼んだ際、父親に拒否されたと言われています。

家庭内で愛情が十分に注がれていたとはとても思えない話ですね。そして父親が亡くなったあとも、残された母親や姉妹、親戚にまで凄まじいバッシングが襲いかかりました。

妹は婚約を解消され、通っていた看護学校も辞めることになりました。親戚の中には離婚した人もいます。

会社役員を全て辞任した人まで出るほどで、もう「家族の崩壊」どころではありません。周囲の人間関係も、仕事も、結婚も、すべてを奪われたのです。

「罪を犯したのは宮崎勤ひとりなのに、なぜここまで?」と思う方もいるかもしれません。でも現実は非情でした。加害者の家族は、本人以上の制裁を受けることすらあるのです。

これは事件そのものとは別に、社会が抱える“集団での私刑”という怖さも象徴していると思います。あの事件が家族に残した爪痕は、今も深く刻まれているのかもしれませんね。

“心霊写真”の噂とは?事件とオカルトの奇妙な接点

この事件にまつわる奇妙な話として、ある“心霊写真”の存在がネットや週刊誌で取り上げられたことがありました。

それが「宮崎勤の腕に女性の顔が浮かんでいるように見える」という写真。ある週刊誌が「これは殺された女の子の顔では?」と煽るように掲載したことで、一時はオカルト界隈を中心に騒然となったんですね。

ですが、真相はかなり情けないものでした。実はその“女性の顔らしきもの”は、週刊誌の編集部がエアブラシで描き加えた「捏造」だったんです。

元の写真を提供していた新聞社がそれに気づいて抗議し、週刊誌側も渋々それを認めたことで、騒動は幕を閉じました。今で言うフェイクニュースの先駆けのような事件だったと思います。

ただしこの心霊騒動は、宮崎勤という人物がいかに異様だったかを象徴する出来事でもあります。事件の残虐性と不気味さが、オカルト的な興味と結びついてしまったんでしょう。

実際、「彼は呪われていたのではないか」「怨霊に取り憑かれていたのでは」といった都市伝説めいた話も飛び交いました。

もちろん、殺人事件に霊の存在を持ち出すのは責任の所在をぼかす危険もあります。

ですが、あれほどまでに異様な事件だったからこそ、「普通の人間には理解できない何か」にすがりたくなる心理もわからなくはないですね。

とはいえ、メディアが勝手に“呪い”を盛り付けておもしろがるのは、やっぱりやりすぎだと思います。

今でもネットを探せば「宮崎勤 心霊写真」でヒットしますが、その多くが後からつくられた虚構です。オカルトと事件の境界線があいまいになってしまうと、本当に伝えるべき事実が埋もれてしまいますね。

スポンサーリンク

被害者遺族の声と篠田博之さんの存在とは

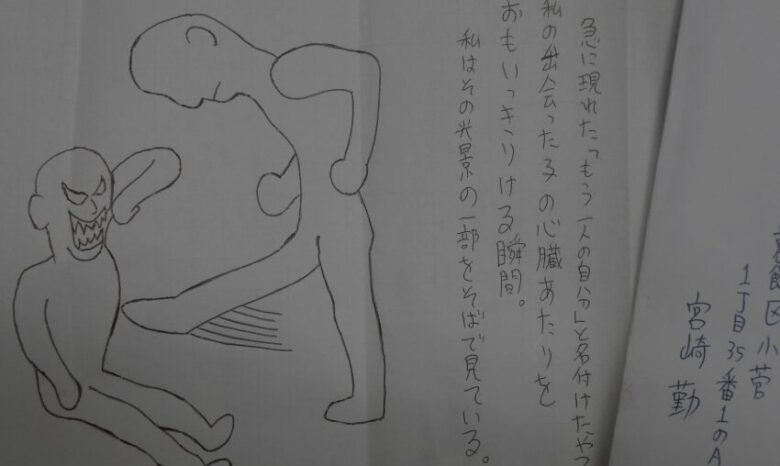

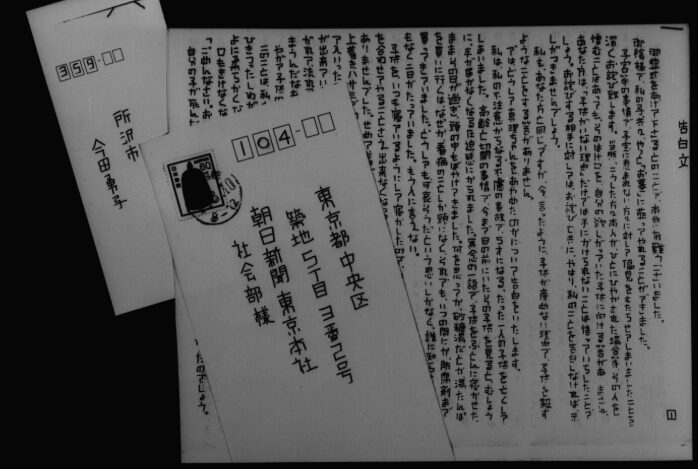

宮崎勤事件では、残虐な犯行だけでなく、被害者遺族への加害行為も大きな社会問題となりました。遺骨の送りつけや犯行声明など、遺族をさらに傷つける行動が次々と行われたのです。

そして注目を集めたのが、加害者・宮崎勤に手紙を送り続けたジャーナリスト篠田博之さんの存在でした。この章では、犠牲となった家族が受けた苦悩と、加害者との文通に込められた意図をあわせて考察します。

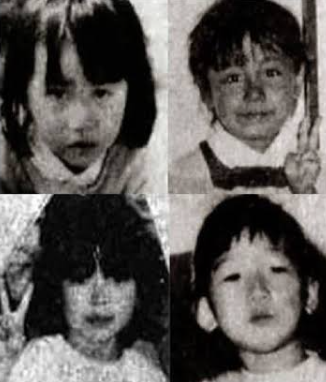

被害者の少女たちのプロフィールとその後の風化

宮崎勤が奪った命は、わずか4歳から7歳の女の子たち4人です。名前がA〜Dで表記されることも多いですが、これは事件当初から実名報道されていたことを考慮したメディア配慮によるものです。

それぞれの少女には、当然ながら家族や日常がありました。近所の友達と遊ぶのが大好きな子、お母さんと帰り道に手をつなぐのが日課だった子。

どの子も、どこにでもいるような普通の女の子たちだったんです。

| 被害者記号 | 氏名(報道上) | 年齢(当時) | 学年・所属 | 事件発生日 | 所在地 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 非公表 | 4歳 | 幼稚園児 | 1988年8月22日 | 埼玉県入間市 | 友人宅に向かう途中で誘拐され、後に遺骨が自宅に送りつけられた |

| B | 非公表 | 7歳 | 小学1年生 | 1988年10月3日 | 埼玉県飯能市 | ランドセルを自宅に置いたまま失踪し、後に遺体発見 |

| C | 非公表 | 4歳 | 幼稚園児 | 1988年12月9日 | 埼玉県川越市 | 友人宅からの帰り道に失踪、山林で遺体が発見された |

| D | 非公表 | 5歳 | 保育園児 | 1989年6月6日 | 東京都江東区 | 行方不明後、埼玉県飯能市でバラバラ遺体として発見された |

しかし、そんな彼女たちの存在は事件の残虐さばかりが注目される中で、徐々に“名前のない被害者”として扱われるようになっていきました。

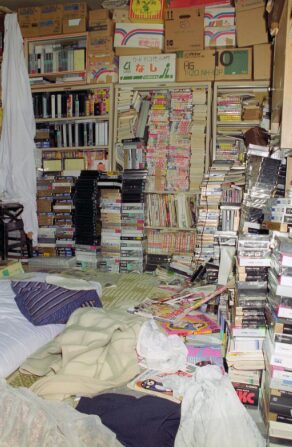

マスコミは連日「猟奇的犯行」「異常性」「ビデオ6000本」など犯人の異様さにフォーカスし、少女たちの人生や思い出にはあまり触れられなかった印象があります。

しかも、事件から30年以上が経った今、ネットでは「事件は知ってるけど、被害者のことはよく知らない」という声も増えています。風化という言葉では片づけられない、忘れられていくことへの違和感を感じますね。

もちろん、遺族のプライバシーや尊厳を守る必要はあります。

でも、凶悪事件を語るうえで、被害者たちがどんな子どもだったのか、その姿にもっと光を当てるべきだと思います。

悲劇の影に埋もれてしまった命に、もう一度目を向けること。それこそが本来の“記憶の継承”ではないでしょうか。

いま振り返っても、あの小さな命が失われたことに変わりはありません。だからこそ、事件の異常性ばかりではなく、子どもたちの存在を忘れない姿勢が大切だと思います。

スポンサーリンク

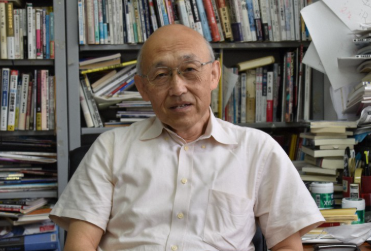

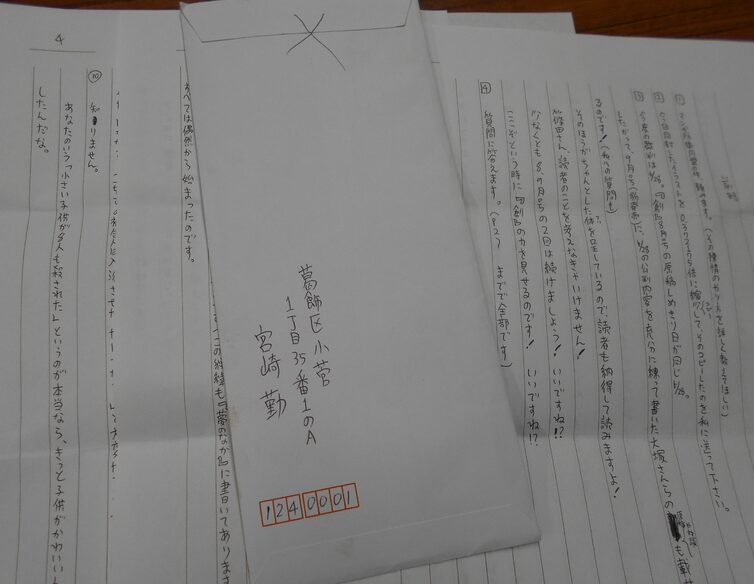

篠田博之さんの手紙と面会エピソードの真相

「篠田博之さん」という名前を聞いてピンとくる人は少ないかもしれません。

でも、彼は宮崎勤と“文通”していたことで知られる人物の一人なんです。え?文通?なんでそんな人と?と思う方も多いでしょう。

実際、彼はテレビでも紹介され、一部では“面会したジャーナリスト”として注目を集めた存在でした。

ただし、多くの情報は噂や誤解も含まれていて、すべてが事実というわけではありません。今野さんは事件に強い関心を持ち、被害者でも加害者でもない立場から、宮崎に手紙を送っていたんですね。

彼が目指していたのは、「なぜこんな事件を起こしたのか?」という心理的な動機を探ること。つまりジャーナリスティックな興味があったわけです。

面会についても、直接会ったかどうかについては諸説あります。本人は「手紙を通して彼の精神構造に迫りたかった」と語っており、ただの“犯罪者に恋する人”というわけではなかったようです。

とはいえ、世間からは「加害者に共感するなんておかしい」「気持ち悪い」といった批判の声も当然出ていました。

ここで問題なのは、事件の異常さに引き寄せられる“観察者”がいるという現実です。

宮崎自身も「もっと有名になりたい」「ヒーローとして扱われたい」と話していたほどで、注目されることに快感を覚えるタイプでした。

そういった人物に手紙を送り、相手の欲求を満たしてしまう行為は、結果的に加害者の承認欲求を加速させてしまうことにもなりかねません。

篠田博之さんの行動が善か悪か、それは一概に決められないかもしれません。ただ、被害者遺族の立場で考えると、加害者と文通したという事実だけでも相当な衝撃だったと思います。

犠牲になった家族たちが抱える“癒えない悲しみ”

この事件で一番傷ついたのは、もちろん幼い命を奪われた被害者たちですが、それと同じくらい、いやそれ以上に深い苦しみを抱え続けているのが、彼女たちの家族です。

愛する娘が突然、理由もわからず姿を消し、そして無惨な形で遺体となって戻ってくる。そんな絶望を経験した親の心は、時間が経っても癒えるものではありません。

Aちゃんの遺族には、犯人自らが遺骨や写真を送りつけるという、精神的に追い打ちをかけるような行為がありました。

想像してみてください。大切なわが子の姿が切り取られた写真、骨片、そして犯行声明。これはもう、ただの殺人ではなく、心を踏みにじるテロに近い行為です。

一方で、被害者のご家族は、その後も取材や心無い中傷にさらされ続けました。テレビや週刊誌に“あの事件の遺族”として追い回され、時には「親の監督不行き届きでは?」と責められることもあったそうです。

事件の加害者は宮崎勤一人のはずなのに、なぜかその憎しみの矛先は、遺族にも向けられてしまったという現実があります。

しかも時が経つにつれて、社会の関心は薄れていきました。ネットでは「風化させてはならない」と言いながら、被害者の名前すら正確に覚えている人は少なくなってきているのが現状です。

事件だけが一人歩きし、当事者の痛みは置き去りにされているように見えます。

こうした理不尽な悲しみと闘いながら、家族たちは今も静かに暮らしています。癒えない悲しみとは、そう簡単に「乗り越えられる」ようなものではないんですね。

スポンサーリンク

実名報道の是非とメディアの責任は?

この事件では、犯人・宮崎勤の実名はもちろん、被害者の少女たちの名前までもが当時の報道で実名で報じられました。

今ではあり得ないと思う人もいるかもしれませんが、当時は「事件の重大性を考慮して、実名で報道すべきだ」という空気が強かったんですね。

ただし、ここにはメディアの功罪があります。実名で報じることで事件の重大さや社会的影響をリアルに伝える効果は確かにありました。

でも一方で、遺族や関係者に対する過度な取材、プライバシーの侵害、センセーショナルな演出が先行し、「視聴率のために人の命を使ってるのでは?」と批判されても仕方ない部分もありました。

特に問題だったのは、“おたくバッシング”のきっかけとなった報道の仕方です。

宮崎の部屋からアニメビデオや特撮映像が大量に押収されたことを受けて、メディアは「オタク=危険人物」というようなイメージを一斉にばらまきました。

これにより、多くの善良なアニメファンたちが偏見の目で見られるようになったのです。

また、実名報道が被害者側にもたらす影響も大きいです。幼い子どもたちの名前が全国に知られ、それがネット上で半永久的に残る時代。遺族にとっては、何度も何度も傷をえぐられるような感覚だったと思います。

報道には「知る権利」と「伝える義務」がありますが、同時に「人として守るべき節度」もあるはずです。事件の真相を伝えることと、視聴率のために感情を煽ることは、まったく別物だと肝に銘じてほしいですね。

メディアの責任は、単なる情報発信以上に重たいものだと思います。

「少年法」とは何だったのか?事件が残した教訓

宮崎勤の事件を振り返るとき、直接の加害者が成人だったにも関わらず、「少年法」に関する議論が一気に過熱したのは、ある意味ちょっと不思議な現象でもあります。

でもそれには理由があって、この事件が「未成年加害者の犯罪報道」や「少年犯罪の厳罰化」を語るうえで、ターニングポイントになったからなんですね。

まず少年法とは、簡単に言えば「未成年者はまだ心身ともに未成熟だから、更生の余地を与えよう」という考えに基づいた法律です。

原則として20歳未満の少年には死刑を科さず、名前や顔写真なども報道では伏せられるのが基本ルールです。つまり、犯罪者として扱うのではなく、“保護対象”と考える法律なんですね。

でも、宮崎勤の事件があまりにも異常で残虐だったため、「本当に更生なんて必要か?」「こんなやつに人権なんてあるのか?」という世論が爆発したんです。

さらに、これと同時期に少年による凶悪事件も多発していたことから、「少年法は甘すぎる」という怒りが全国的に広がることになりました。

ここで見逃してはいけないのが、宮崎事件そのものは少年法の対象外だったのに、“加害者の人権ばかり守られて、被害者のことは置き去りにされている”という印象が強く残った点です。

その結果、少年事件が起こるたびに「実名で報道すべき!」「もっと厳罰にしろ!」という声が高まり、実際にその後の法改正にも影響を与えました。

2000年代に入ってからは、少年法の見直しが行われ、実名報道が可能になるケースも増えました。家庭裁判所から検察への逆送の範囲が拡大されるなど、“保護”から“処罰”へと法律の性質が少しずつ変化していったのです。

ただし、厳罰化だけが正解かといえば、そこには慎重な議論が必要です。感情論で「名前を晒せ!重罰にしろ!」と叫ぶのは簡単ですが、それで社会全体が安全になるとは限らないんですよね。

特に背景に虐待や貧困などの要因があるケースでは、ただ罰するだけでは根本的な解決にはなりません。

この事件を通して浮かび上がったのは、少年法の限界だけでなく、加害者と向き合う社会の姿勢そのものだったと思います。

つまり、「誰を守るための法律なのか」「何のために存在するのか」という本質が問われたわけです。

少年法が悪いのではなく、それをどう運用し、どう向き合うかが問われていた。そんな教訓を、私たちは今も忘れちゃいけないと思います。

スポンサーリンク

宮崎勤の事件とは?被害者の視点で読む異常すぎる猟奇殺人犯の実像・まとめ

宮崎勤事件は、その異常な犯行内容だけでなく、加害者の生い立ちや家族背景、そして被害者遺族の苦悩までもが深く注目された凄惨な事件でした。

本記事では、宮崎勤の家系図やラングレー症候群とされる手の奇形、父親の自殺、篠田博之氏との文通、さらには心霊写真騒動に至るまで、多角的に彼の異常性を掘り下げています。

また、被害者となった幼い少女たちのプロフィールや、その家族が受けた心ない報道被害についても丁寧に振り返りました。

社会的な風化を防ぐためにも、加害者だけでなく被害者に光を当てることの大切さを改めて考えさせられます。

事件を通して少年法や報道のあり方が問われたように、私たちが向き合うべき“記憶”は今も色褪せてはいけないと思いますね。