大崎事件をわかりやすく解説|再審と冤罪の真相とは?

大崎事件は1979年、鹿児島県の静かな町で起きた不可解な変死事件です。

牛小屋に遺体が遺棄された理由や、知的障害を持つ供述者の自白、保険金の額はいくらだったのかなど、多くの疑問が残ります。

知恵袋や2ch、なんJでも「冤罪ではない」とする意見があり、真犯人は誰なのかという声も根強いままです。

本記事では、周防正行監督も関心を寄せたこの事件を、大崎事件わかりやすく整理し、再審や弁護団、最高裁裁判官の動きまで詳しく解説します。

- 大崎事件の概要や現場状況

- 再審請求と司法の矛盾点

- 自白の信憑性と知的障害の影響

- 保険金や真犯人に関する疑問点

スポンサーリンク

大崎事件とは?わかりやすく概要と問題点を解説

1979年、鹿児島県の大崎町で発見された男性の遺体がきっかけで始まった大崎事件。

警察は当初から家族間の殺人として捜査を進め、4人の親族が逮捕・有罪となりました。

しかし、被害者は事故死の可能性も指摘されており、事件の構図には多くの矛盾があります。

特に自白の信憑性や捜査のずさんさが大きな問題となっています。

ここでは、大崎事件の概要をわかりやすく整理し、なぜ再審が求められているのかを見ていきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 原口アヤ子(はらぐち あやこ) |

| 生年 | 1927年 |

| 出身地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |

| 職業 | 農業従事者・主婦 |

| 関与事件 | 大崎事件(1979年) |

| 罪状 | 殺人・死体遺棄(有罪判決) |

| 主張 | 一貫して無実を訴え続けている |

| 再審請求 | 計5回(いずれも棄却または審理中) |

| 支援者 | 袴田ひで子氏(袴田巌さんの姉)など |

| 現在 | 高齢で療養中。再審を目指し続けている |

スポンサーリンク

大崎事件の概要と現場の状況について

大崎事件は、1979年に鹿児島県大崎町という小さな集落で起きた、なんとも後味の悪い事件です。被害者は42歳の男性で、遺体は自宅横の牛小屋の堆肥の中から発見されました。

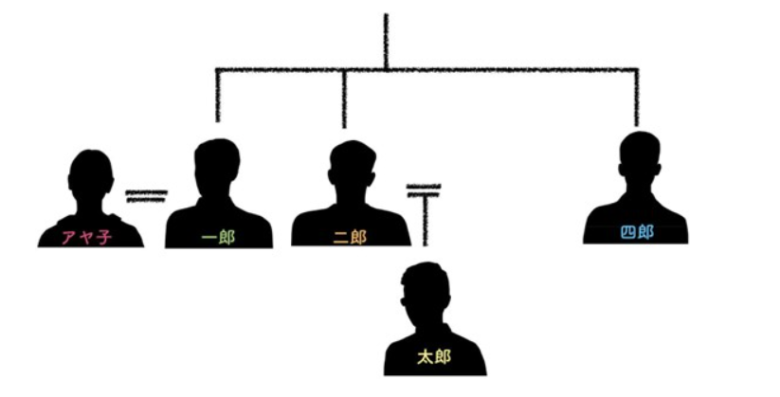

警察は最初から「家族による犯行」と決めつけたように捜査を進め、被害者の兄弟や義理の姉、さらには甥までが次々と逮捕されていきます。

この事件のやっかいなところは、「殺されたのか、事故なのか」がハッキリしない点なんですよね。

被害者はお酒に酔って道路脇の側溝に転落していたことが確認されており、その後3時間以上も濡れた状態で屋外に放置されていたんです。当時は10月で寒さも厳しく、体調を崩すには十分すぎる状況でした。

遺体を解剖した医師は「窒息死の可能性がある」としましたが、そもそもその医師は被害者が側溝に落ちた事実を知らなかったというから驚きです。それじゃ、正確な判断なんてできるわけがありませんよね。

しかも、事件の真相がいまいち見えてこないまま、親族4人が有罪判決を受けて服役することになります。その中でも主犯とされた原口アヤ子さんだけは、ずっと「私はやっていない」と無実を訴え続けてきました。

ここまで聞くと、「ちょっと待って、それ本当に殺人事件だったの?」と疑いたくなるはずです。事件発生から40年以上経った今もなお、真相は霧の中といえるでしょう。

これが日本の司法の現実だと思うと、なんともモヤモヤする気持ちになりますね。

なぜ牛小屋に遺体?現場に隠された真相

さて、大崎事件で多くの人が「えっ?」と引っかかるのが、遺体の発見場所です。なんと、被害者の遺体は自宅横の“牛小屋の堆肥置き場”に埋められていたんですね。

これ、さすがにちょっと異様なシチュエーションだと思いませんか?

じゃあ、なぜそんな場所に遺体があったのか。警察は「家族が殺害して牛小屋に遺棄した」と考えました。

でも冷静に考えてみると、家のすぐ横、それも匂いがキツい堆肥の山にわざわざ遺体を隠すなんて、あまりに雑すぎると思いませんか?そんなリスクの高い行動を本当に家族がするでしょうか。

また、堆肥の山に遺体を運ぶにはそれなりの力も必要ですし、深夜に目立たず行うのも簡単ではないはずです。

それなのに、「遺体が牛小屋にあった=家族がやった」という短絡的な決めつけが、事件の出発点になってしまいました。

しかもこの時点で、被害者が自分で転落していた事実や、その後の体調がどうだったかを警察はちゃんと調べていません。

その代わりに「保険金があった」「家族との関係が悪かった」という安易な動機づけで、事件のストーリーを強引に組み立ててしまったんです。

もちろん、遺体遺棄そのものは事実です。でも、それがイコール殺人とは限らないわけで、実際には「事故で亡くなったけど、パニックになって遺体を隠した」という可能性も十分にありえる話です。

今の時代ならもっと丁寧に検証されたかもしれませんが、当時はそんな余裕はなかったんでしょうね。

いずれにしても、遺体が牛小屋にあったからといって、即座に家族が犯人と決めつけた警察の姿勢には、大きな問題があると思います。

スポンサーリンク

知的障害と自白の信憑性、冤罪ではないという声も

大崎事件で忘れてはいけないのが、自白の信憑性です。逮捕された親族のうち、なんと3人に知的障害や精神的な弱さがあったとされています。

こういう人たちのことを「供述弱者」と呼ぶんですが、実際に取り調べで何が起きたのかを知ると、ゾッとする話なんですよ。

例えば、取調官が「お前がやったんだろ」と何度も言えば、相手は「もうそうです」と答えてしまうことがあります。

怒られたくない、怖い思いをしたくないという一心で、とにかく“正解”を答えようとしてしまうんですね。これはもう、自白じゃなくて「強要されたセリフ」みたいなものです。

実際、この事件でも「タオルで首を絞めた」と証言した兄弟らは、後になって「本当は何もしていない」と証言を変えています。

でも時すでに遅し。裁判所は最初の自白だけを重視して、有罪判決を下してしまったわけです。

一方で、ネット上では「冤罪ではない」とか「知恵袋でも犯人だって言ってた」なんて声もありますが、そういうのって結局、表面的な情報だけで判断しているんですよね。

2chやなんJでも、真相を知らずに「保険金目的だろ」と決めつけている投稿が目立ちます。

たしかに事件の内容だけ見れば「怪しい」と思うかもしれません。でも、証拠の少なさや、自白の信憑性を冷静に見れば、これはかなりグレーな案件だったのでは?という気もしてきます。

特に、障害のある人の自白を根拠に有罪を出すなんて、今ならとても考えられないことですね。

こうして振り返ると、「冤罪ではない」と言い切るには、ちょっと無理があるようにも思えてきますね。

知恵袋や2ch・なんJに見る大崎事件の世間の反応

大崎事件に関して、Yahoo!知恵袋や2ch、なんJなどのネット掲示板を見ると、驚くほどさまざまな意見が飛び交っています。

というのも、この事件、そもそも事実関係が複雑で、しかも何度も再審請求が行われているので、「本当に冤罪なの?」「原口アヤ子さんは無実なの?」と、ネット民の中でも意見が割れているんですよね。

特に多いのが、「もう刑期は終わってるんだし、今さら再審しても意味ないだろ」という冷たいコメントです。

こういう発言を見ると、無罪を訴える側の心情とか、人生をかけて戦っている意味をまったく理解していないな…と残念な気持ちになります。

一方、なんJや2chには、かなり辛辣な意見もあって、「保険金かけた時点でクロ確定やろ」といった短絡的な判断が散見されます。

ただ、この手の書き込みは情報の精度がかなり怪しいことが多く、「知的障害者が取調べに流されやすい」といった根本的な問題にはほとんど触れていないのが現状です。

知恵袋では「冤罪ではない」と断言する回答も多く、なかには「鹿児島県警がそこまで無能とは思えない」と警察を盲信するような書き込みも見られます。

ただし、これもまた根拠が薄く、なんとなくのイメージで判断されている印象ですね。

もちろん、冤罪の可能性を指摘する声も少なからずあります。「自白だけで有罪なんて時代遅れ」「アヤ子さんが一貫して否認しているのは信じるに値する」など、良識的な意見も見受けられます。

とはいえ、ネット上の反応を見ていると、この事件に対して深く調べずに表面的な情報で判断している人が多いようです。

事件の真相は一筋縄ではいきませんし、再審のたびに新たな証拠や証言が出てきていることを考えれば、ネットのノリだけで「クロ」認定するのは少々軽率だと思いますね。

スポンサーリンク

事件で浮上した保険金はいくら?動機とされた金額の真実

大崎事件では、被害者にかけられていた「保険金」が、犯行動機として大きく取り上げられました。

警察や検察のストーリーでは、「原口アヤ子さんが保険金を目当てに家族をそそのかして殺害した」という構図になっています。では、その保険金、一体いくらだったのでしょうか?

実は、この保険金の額は明確に報道されておらず、調べてみても「高額だった」とする記述は見当たりません。

関係者の証言などから見ても、当時の地方の農家がかけられる保険金はそこまで大きな額ではなかったと考えられています。数十万円、多くても100万円台というのが実際のところではないでしょうか。

ここで一つ冷静に考えてみましょう。アヤ子さんはすでに50代の主婦であり、家庭もあり、生活の中で特段困窮していたという情報もありません。

そんな人が、たった数十万円の保険金のために、身内を殺してまで手に入れたいと思うでしょうか?普通に考えて、それはちょっと無理がある話ですよね。

さらに言えば、この「保険金動機説」は、事件から何日も経ってから急に浮上したもので、もともと取調べの段階で明確な証拠があったわけではありません。

むしろ「保険金をかけていた」という事実に飛びついて、あとは推理小説のように話を作り上げた感が強いんです。

しかも保険金の存在を根拠にしているだけで、実際に誰がその金を受け取ったのか、どのように手続きされたのかといった詳細な追及は一切なされていません。

それなのに、「金目当て」というレッテルを貼られてしまったわけです。

こうした流れを見ていると、「警察が事件を早く片付けるために、都合のいい動機を後付けしたんじゃないか」と感じる人も少なくないはずです。

保険金=殺意という図式が、こんなにも簡単に通ってしまうのは、やっぱり問題だと思いますね。

再審と真犯人の謎|原口アヤ子さんの戦いと弁護団の動き

事件から40年以上が経った今も、再審を求める動きは止まっていません。

主犯とされた原口アヤ子さんは一貫して無実を訴え、5度目の再審請求にまで至っています。

その背景には、矛盾だらけの自白や不自然な証拠評価があるのです。

弁護団は最新の鑑定や分析を武器に司法に再挑戦を続けています。

真犯人は誰なのか、そもそも事件は殺人だったのか──その真相に迫ります。

スポンサーリンク

原口アヤ子さんとは?袴田巌さんの姉との面会と激励

原口アヤ子さんは、大崎事件の主犯とされた人物として、長年にわたり世間の注目を集めてきた女性です。1979年の事件発生当時、アヤ子さんは52歳。

家族や地域の中ではごく普通の農業主婦として暮らしていました。それが突然、殺人事件の容疑者として逮捕され、有罪判決を受けたのです。

しかし、アヤ子さんは取調べの段階から一貫して無実を訴え続けています。しかも服役中も含めて一度も「やった」と認めたことがないという強い姿勢は、普通の人にはなかなか真似できるものではありません。

そんなアヤ子さんの戦いに心を動かされた一人が、あの「袴田事件」の袴田巌さんの姉・袴田ひで子さんです。

冤罪の被害者を持つ家族として、ひで子さんはアヤ子さんの元を訪れ、「絶対に諦めないで」と励ましの言葉をかけたそうです。

この面会はメディアでも大きく報道され、多くの人が胸を打たれました。

実際、アヤ子さんの戦いは45年以上にも及びます。しかも現在97歳という年齢を迎えても、なお再審を目指しているというから、その執念と信念には本当に驚かされます。

体は衰えても、心は決して折れていないんですね。

ただ一方で、「無実ならもっと早く証拠を出せばよかったじゃないか」とか「なんでそんなに長引くの?」と冷たい声があるのも事実です。

でもこれは、日本の司法制度が再審に非常に高いハードルを設けていることに起因しています。いわゆる“開かずの扉”と言われる理由がそこにあるんです。

ここまで再審が長引き、しかも何度も「やり直すべき」と判断されては取り消される状況を見ると、司法が本当に公平に機能しているのか疑いたくなりますよね。

アヤ子さんのような人が「裁かれるべきではない」と証拠や証言が示しているなら、そろそろ結論を出すべき時ではないかと思います。

5度目の再審請求へ。最高裁の反対意見と弁護団メンバー

大崎事件では、ついに“5度目”となる再審請求が行われようとしています。これだけ何度も再審を申し立てるって、普通の事件ではまずありえない話ですよね。

しかもここにきて、最高裁の裁判官のひとりが「再審すべき」と初めて明確に反対意見を出したこともあり、注目が集まっています。

この反対意見を述べたのは、最高裁第三小法廷の宇賀克也裁判官。彼は「過去の再審請求で出されたすべての証拠を総合的に評価すべき」として、再審の開始を強く支持しました。

これまで全員一致で「却下」が続いていた流れを考えると、これはかなり大きな転換点だと思います。

ただし、裁判官5人のうち4人はこれまで通りの「棄却」判断だったため、結果としては再審は認められませんでした。こういう多数決で人の人生が左右されるのは、なんともモヤモヤしますね。

しかも、司法がこの問題に40年以上かけてまだ結論が出ていないというのも、さすがに異常としか言えません。

再審請求を支えているのが、大崎事件弁護団。彼らは過去から現在まで、粘り強く証拠を集め、科学的な鑑定や供述分析を法廷に提出してきました。

テキストマイニングや心理学的評価など、今どきの最新技術まで駆使して戦っているのが印象的です。なかには若手の弁護士も加わっており、「もうひと押しで扉が開く」と信じているようですね。

それにしても、なぜここまで検察は頑なに再審に反対し続けるのでしょうか。

まるで「過去の判断が間違っていた」と認めたくない、というプライドだけで突っぱねているようにも見えます。司法の信頼性って、こういう姿勢から崩れていくものだと思います。

今回の反対意見は、単なる一意見では終わらないはずです。

むしろ、これをきっかけに“動かないと思われていた岩”が少しずつ崩れ始めた気がします。アヤ子さんの戦いは、まだまだ終わっていないということですね。

スポンサーリンク

真犯人は誰なのか?再審を巡る矛盾と未解決の闇

大崎事件の根本的な疑問は、「本当に原口アヤ子さんが主犯だったのか?」という点に尽きます。というより、そもそも殺人事件だったのかどうかさえ、今もはっきりしていないのが現実なんです。

ここまで長く裁判で争われ続けているのに、真犯人の存在がふわっとしたまま、何も見えてこないってどういうことなんでしょうか。

まず、犯行の物証がない。現場に凶器もなければ、遺体からも決定的な他殺の痕跡が出ていません。それでも有罪になった理由は、ただただ“共犯者たちの自白”に頼ったものです。

しかも、その自白が後に「間違っていた」と訂正されているのに、それすら無視されてしまっているんですよね。

一方で、「やっぱり身内が怪しいんじゃないの?」という声も根強くあります。保険金があったとか、日頃から関係がギクシャクしていたとか、そういう人間関係の噂があるのも事実です。

ただし、噂は噂。それを証拠にすり替えてしまった当時の警察・検察の姿勢には、正直ゾッとします。

じゃあ、もしアヤ子さんたちが無実だったとしたら、真犯人は一体誰だったのか。

事故だった可能性は?近所の誰かが関与していた可能性は?……といった重要な視点が、捜査当初からほとんど深掘りされていないのも怖いところです。

事件を早く「解決済み」にしたいという都合が優先されたように見えますね。

ちなみに、遺体を最初に見つけた人や、側溝に転落した被害者を自宅まで運んだ人物への聞き取りも、あまり徹底されていなかったようです。

そこに何らかの鍵があった可能性もあったのに、警察の“決め打ち捜査”がそれを見落としたのだとしたら、大きなミスですよね。

40年以上経った今でも、「本当の犯人は誰だったのか」は闇の中です。でもその闇を放置したまま司法が幕引きをしようとしているのであれば、それは一種の“現代のミステリー”と言ってもいいのかもしれませんね。

事件現場の大崎町とは?場所や当時の地域背景

大崎事件の舞台となったのは、鹿児島県の曽於郡大崎町。地図で見てみると、鹿児島県の東側、大隅半島に位置する農業中心の町です。

人口も少なく、どちらかといえば静かで保守的な地域という印象ですね。事件当時の1979年頃は、今以上に「閉ざされたコミュニティ」という空気が強かったと想像できます。

こうした地域では、ちょっとした噂話が一気に広まりやすく、警察の捜査にも地元の“空気”が影響していた可能性は否定できません。

例えば、「あの人は変わってる」「あの家は何かある」といった漠然とした印象が、事件に対する先入観を形作ってしまったわけです。

被害者である四郎さんは、酒癖が悪くて問題行動も多かったとされています。町の人たちからすれば「また酔って倒れていたのか」と呆れられる存在だったかもしれません。

逆に言えば、そんな彼が何か事件に巻き込まれても、「身から出たサビ」として片付けられかねない空気があったとも考えられます。

また、大崎町は昔ながらの農村コミュニティが色濃く残る場所です。当時の家族間の結びつきや、嫁姑関係、近所付き合いといった人間関係は、都市部とはまるで違った濃密さがありました。

その中で、嫁であるアヤ子さんが“部外者”扱いされやすかったという背景もあるかもしれません。

事件の報道を見ると、「アヤ子さんが保険金目的で一家を操った」という構図がことさら強調されましたが、それはもしかしたら、当時の“よそ者への偏見”が根底にあったのかもしれません。

地元で信頼される警察が、疑いの目を向けた時点で、「あの人ならやりかねない」という空気が蔓延してしまった可能性は否めないですね。

このように、大崎町という場所の特徴や人間関係が、事件の方向性を大きく左右したとも言えるでしょう。

単に「どこで起きたか」だけでなく、「どんな空気の中で起きたか」を理解することが、この事件を読み解く鍵になるのだと思います。

スポンサーリンク

wikiや書籍・映画化情報、周防正行監督の関心とは

大崎事件について調べていると、必ず出てくるのがWikipedia(wiki)や書籍、そして映画関係者による言及です。

とくにドキュメンタリーや冤罪をテーマにした映像作品が多い日本では、この事件に注目しているクリエイターも少なくありません。

その中でも、映画『それでもボクはやってない』で知られる周防正行監督が関心を示していることで話題になりました。

まず、Wikipediaの内容はそれなりに充実していますが、実は一部の情報は古かったり、事実関係がわかりにくくまとめられていたりもします。

事件の流れや再審請求の詳細は断片的になりがちなので、「wikiを読んだから全部理解できた!」とはなりにくいですね。あくまで入門的な情報源と考えたほうが良いでしょう。

一方、書籍のほうはもっと深く掘り下げているものがあります。

例えば、事件を長年追いかけているジャーナリストが書いたルポや、冤罪問題をテーマにしたノンフィクションなどでは、大崎事件が実名で取り上げられることも増えてきました。

ただ、残念ながら一般の書店にずらっと並ぶほどメジャーな題材ではないので、ネット書店や図書館で探す必要があるかもしれません。

そして注目なのが、周防正行監督の存在です。彼は過去にも「痴漢冤罪」「取調べの可視化」といった司法の闇に切り込む作品を制作してきた人物ですが、実は大崎事件にも関心を持っていると公言しています。

現時点で映画化の具体的な話はないものの、取材協力や支援の意向を示しており、今後の動向には注目が集まっています。

冤罪事件というテーマは、どうしても地味で暗いイメージを持たれがちですが、こうした監督の関心がきっかけとなって、世間の関心が高まることもあります。

事実、袴田事件などは映画やドラマ化を通じて多くの人が知るようになりました。

ただし、事件の映画化やドラマ化には慎重な判断が必要です。被害者遺族や関係者の感情にも配慮しなければならず、「興味本位で映像化していいものか?」という声が上がるのも無理はありません。

それでも、真実を広める一つの手段として、こうしたアプローチが選択肢になることもあるでしょう。

このように、wikiや書籍、そして映画関係者の動きからもわかる通り、大崎事件は今なお“語られるべき事件”として世の中に残り続けていると思いますね。

より多くの人が知ることで、冤罪の再発防止につながればいいなと思います。

スポンサーリンク

大崎事件をわかりやすく解説|再審と冤罪の真相とは?まとめ

大崎事件は1979年に鹿児島県の大崎町で発生した不可解な変死事件です。

牛小屋から遺体が見つかったことや、関係者の自白に知的障害が関係していた点など、多くの矛盾と疑問が残されています。

さらに、保険金の存在が動機とされながら金額の裏付けは弱く、真犯人が誰かさえ明確ではありません。

再審請求は5度にわたり行われ、最高裁の反対意見も出たことで注目を集めています。

原口アヤ子さんの無実を訴える姿勢や、袴田巌さんの姉による支援なども話題となり、司法の在り方が問われる事件として今なお注目され続けています。