山上徹也はどうなる?判決の行方…極刑か無期懲役か?社会が問う正義

山上徹也の裁判はいつ始まり、どのような判決が下るのか――今、日本中が注目しています。

公判が遅い理由や罪名の複雑さ、減刑運動の広がり、そして終身刑や刑期の予想まで、議論は尽きません。

海外の反応も交えつつ、山上徹也の現在どこにいるのか、そしてこの事件が日本を変え、歴史に残る理由を探ります。

スポンサーリンク

- 山上徹也の裁判日程と公判の進行状況

- 判決予想と極刑・無期懲役の可能性

- 減刑運動や社会の反応、海外の見解

- 事件が日本社会と歴史に残す影響

山上徹也はどうなる?裁判の進行と判決の焦点

山上徹也の裁判は、単なる殺人事件の審理ではなく、宗教・政治・社会の複雑な構造が交差する「社会的事件」として進行しています。

判決の予想や裁判の日程、量刑の分岐点など、司法と世論が注目する焦点が次々と浮かび上がっています。極刑か無期懲役か、その判断の裏にある日本の司法の本質を見ていきましょう。

スポンサーリンク

山上徹也の裁判はいつ?公判スケジュールと注目点

山上徹也の裁判は、2025年に奈良地方裁判所で開廷し、すでに複数の公判が進行しています。公判回数は全19回に及ぶ予定で、結審は2025年12月18日、そして判決は2026年1月21日に予定されています。

この裁判は単なる殺人事件の審理にとどまらず、宗教と政治、そして現代社会が抱える構造的な問題を映し出す“社会事件”としての性格を帯びています。

初公判では、山上被告が「全て事実です。私がしたことに間違いありません」と淡々と述べたことが注目を集めました。その発言には、後悔や否認の色が見られず、むしろ一連の行為に対する確信めいた静けさがあったと報じられています。

初公判では、山上被告が「全て事実です。私がしたことに間違いありません」と淡々と述べたことが注目を集めました。その発言には、後悔や否認の色が見られず、むしろ一連の行為に対する確信めいた静けさがあったと報じられています。

この冷静な姿勢が、裁判員や世論にどのような印象を与えるかは、量刑判断にも大きく関わるポイントです。

裁判の焦点は、①計画性の有無、②責任能力、③動機の正当性、の三つに集約されます。とくに検察側は「社会に対して重大な影響を及ぼす計画的犯行」と主張し、極刑を求める構えです。

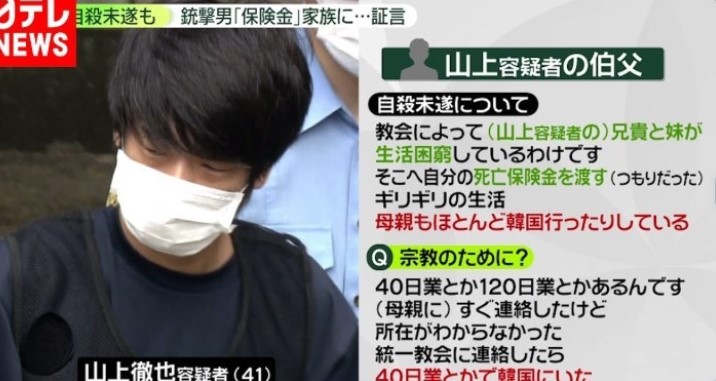

一方の弁護側は、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)に入信した母親の献金問題や家庭崩壊による精神的打撃を訴え、情状酌量を求めています。

裁判スケジュールの主な流れ

- 2025年1月〜12月:全19回の公判を実施

- 2025年11月〜12月:被告人質問および証人尋問

- 2026年1月21日:判決言い渡し(予定)

今回の公判では、安倍元首相の演説会場で発生した事件当日の詳細再現や、被告による銃の製造過程、精神鑑定の結果などが法廷で明らかにされる見通しです。

弁護側が「手製銃は法律上の“砲”に該当しない」と主張しており、この点も審理の争点の一つとなっています。

また、一般市民が参加する裁判員裁判であることも重要です。市民感情と法理論の間にどんな乖離が生まれるのか、日本社会における“正義”の定義が問われています。

法廷は単なる罪と罰の舞台ではなく、現代の日本が抱える倫理の揺らぎを映す鏡でもあるのです。

スポンサーリンク

山上徹也の判決予想!法曹界が注目する量刑の行方

山上徹也の判決予想をめぐっては、法曹界・報道・世論の間で意見が大きく分かれています。事件の計画性や社会的影響の大きさから見て、検察側は「死刑求刑」を視野に入れているとみられます。

一方で、弁護側は被告の複雑な生い立ちと宗教被害の影響を主張し、情状酌量を訴えています。

特に焦点となっているのが、「旧統一教会への恨み」がどこまで量刑判断に影響するかという点です。被告は母親の多額献金により家庭が崩壊した経緯を語り、「安倍元首相が教団と関係があると思い狙った」と供述しています。

この動機が個人的な怨恨なのか、社会的告発の延長なのかによって、司法判断の重みが変わってくるのです。

裁判員裁判では、専門的な法理よりも被告の「人間像」が重視されやすい傾向があります。もし市民の中に“共感”が生まれれば、極刑回避の可能性も残ります。

とはいえ、事件が政治家の殺害という国家的影響を持つ以上、社会秩序を守る観点から「死刑が妥当」とする意見も根強いのが現実です。

判決予想に関する主要論点

- 検察側は「計画的・危険性の高い犯行」として極刑を主張

- 弁護側は「宗教被害による心理的圧迫」を理由に減刑を要請

- 世論は「同情」と「断罪」に真っ二つに分かれている

2026年1月21日の判決では、司法が「法」と「社会の感情」のどちらを優先するかが問われます。もし無期懲役となった場合、被告は服役の中でどのように社会と向き合うのか。

そして死刑となった場合、日本社会は「復讐ではなく再発防止のための正義」を本当に実現できるのか。判決の行方は、個人の裁きにとどまらず、私たちの価値観そのものを映し出す試金石となるでしょう。

山上徹也の刑期はどうなる?極刑か無期懲役かの分岐点

山上徹也の刑期について、最も大きな論点は「極刑か無期懲役か」です。事件の計画性、動機の特殊性、そして社会的インパクトの大きさから、どちらの判断にも一定の合理性があるため、最終決定は極めて難しい局面にあります。

まず検察側は、「政治的意図を背景に多数の聴衆の前で元首相を殺害した」という事実をもって、社会秩序に対する挑戦と位置付けています。このため「前例を見ない凶行として死刑が妥当」との立場を崩していません。

一方で弁護側は、「宗教的要因によって人生を狂わされた被害者的側面」を強調し、精神的苦悩を量刑判断に反映させるよう訴えています。

もし無期懲役となった場合、被告は仮釈放のない“実質的な終身刑”となる可能性が高いです。日本では無期懲役の平均服役期間が30〜40年に及ぶとされており、事実上の生涯拘禁に近い形になります。

反対に死刑が確定すれば、数年以内に執行されることになりますが、その過程で再審請求や減刑運動が展開される可能性も指摘されています。

| 量刑の選択肢 | 特徴 | 社会的評価 |

|---|---|---|

| 死刑 | 再犯防止と社会的決着を重視 | 厳罰派から支持が強い |

| 無期懲役 | 更生の可能性を残すが社会復帰は困難 | 人道的観点から一定の支持 |

また、国際的には死刑制度そのものに対する批判も根強く、海外のメディアはこの事件を「日本の刑罰制度を象徴するケース」として取り上げています。司法の判断は国内のみならず、世界的にも波紋を広げるでしょう。

この事件は単なる刑罰の問題にとどまらず、社会の歪みや宗教問題、政治との癒着を問う“象徴事件”です。裁きの結末がどちらであっても、日本社会が何を学び、どう変わるのかが本当の焦点といえます。

山上徹也の刑期をめぐる議論は、「罪と罰」だけでなく「原因と結果」の問題でもあります。彼を裁くということは、同時に私たちがこの社会のどこに責任を負うのかを見つめ直すことにほかなりません。

スポンサーリンク

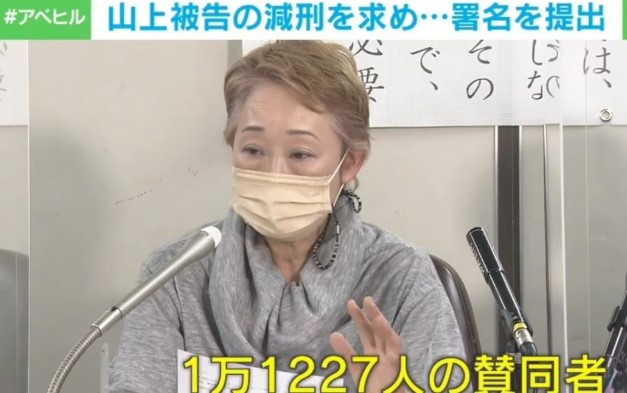

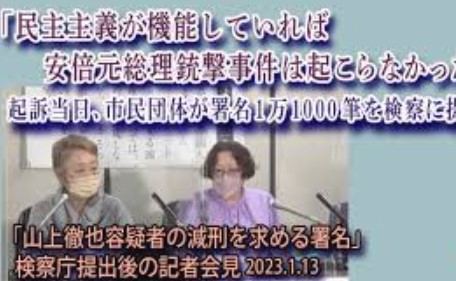

山上徹也の減刑運動が示す世論と司法の温度差

山上徹也の裁判をめぐって、SNS上では「減刑を求める署名運動」や「支援金の呼びかけ」が行われ、これが日本社会に大きな波紋を広げました。

署名の趣旨は「彼の行為を肯定するものではなく、その背後にある社会問題を直視すべきだ」というものです。しかし、司法関係者の間では「感情的な支援が量刑判断に影響を与えるべきではない」として、冷静な判断を求める声が上がっています。

この温度差は、まさに「正義」と「共感」の間のギャップを象徴しています。支持者たちは、家庭崩壊や宗教被害の中で生きざるを得なかった山上被告の人生を“社会的犠牲者”と捉える一方、司法はあくまで法の下での責任を問う立場です。

どちらも一理あるだけに、この問題は単純な善悪論では片付きません。

ネット上では「彼の行為で政治と宗教の関係が可視化された」という意見や、「動機は理解できるが、行動は許されない」という声が並びます。これらの議論は、司法判断とは別に、社会全体の価値観を映す“世論の審判”とも言えるでしょう。

減刑運動が浮かび上がらせた論点

- 宗教被害者としての側面に共感する層の存在

- 法の公平性と情状酌量のバランス

- メディア報道が世論形成に与える影響

この事件は、被告個人の問題を超え、私たちの社会が“誰を救い、誰を切り捨てるのか”を問う鏡のような存在になっています。山上徹也という一人の人間を通じて、日本の司法と国民の感情の距離がどれほどあるのか、その現実があらわになりつつあります。

山上徹也は終身刑になるのか?判決後の人生を追う

山上徹也が終身刑、つまり無期懲役になる可能性は、決して低くありません。多くの法律専門家は、精神的背景や宗教的要因が認められた場合、死刑ではなく無期懲役の判断が下される可能性を指摘しています。

もしその場合、山上被告は長期にわたって刑務所での生活を送ることになり、その人生は閉ざされた環境の中で続くことになります。

無期懲役は「いつか出られる刑」と誤解されがちですが、実際には仮釈放までの期間が平均で30年以上に及び、近年では“実質的な終身刑”と化しています。社会復帰の機会はほぼなく、刑務所で生涯を終える受刑者も多いのが現実です。

一方で、終身刑となった場合でも、社会の注目は被告のその後に向けられます。拘禁中の反省や手記の公開、宗教団体との関係をどう語るのか——。これらは報道を通じて、今後も繰り返し取り上げられるでしょう。

| 量刑とその特徴 | 仮釈放の可否 | 社会復帰の現実 |

|---|---|---|

| 死刑 | 不可 | 執行で終結 |

| 無期懲役 | 形式上あり(約30年後) | 実質的には終身拘禁 |

山上徹也がどのような判決を受けても、社会がこの事件をどう受け止め、どう教訓とするのかが重要です。彼を“悪”と切り捨てるだけでなく、その行為の背景に潜む社会的要因を見つめ直すことこそ、再発防止への第一歩と言えるでしょう。

終身刑は単なる刑罰ではなく、「社会との関係が永久に断たれる人生」という意味を持ちます。司法が下す判決は、同時に私たちの社会の“倫理観”をも試しているのです。

スポンサーリンク

山上徹也は現在どこにいる?拘置所での様子と心境

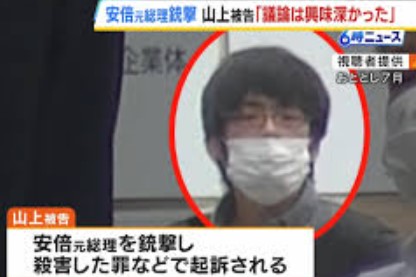

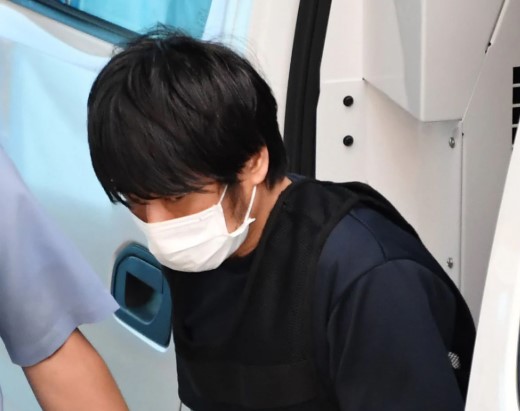

現在、山上徹也被告は奈良地方検察庁の管轄下にある大阪拘置所に収容されていると報じられています。彼は長髪を後ろで束ね、法廷に現れるたびにやつれた表情を見せており、拘禁生活の長期化が精神面に影響を及ぼしているとみられます。

法廷での発言は少なく、常に淡々としており、報道陣の前でも感情を表に出すことはほとんどありません。

拘置所での生活は極めて制限されたもので、会話や面会も厳格に管理されています。外部との接触は弁護人を通じて行われ、家族との面会も限られた回数にとどまっています。そのため、彼の現在の精神状態については多くの憶測が飛び交っています。

拘置所内での主な制限事項

- 会話や移動は常に職員の監視下で行われる

- 書簡や面会内容は検閲対象

- 読書・運動などの日課が厳格に時間管理される

一部の報道によると、山上被告は読書や執筆を続け、自身の行為について何らかの形で記録を残しているとも伝えられています。法廷での落ち着いた態度や、供述内容の一貫性から見ても、彼が冷静さを保っていることは確かです。

このような拘禁生活の中で、彼が何を考え、何を悔いているのか——それは外からは窺い知れません。しかし、彼の沈黙こそが、社会にとって最も重いメッセージであると見る専門家もいます。

裁判が終結した後も、山上徹也の存在は、日本社会に深い問いを投げかけ続けることになるでしょう。

山上徹也はどうなる?社会的影響と歴史の評価

山上徹也の事件は、政治と宗教の関係、そして日本社会の在り方に深い影響を与えました。裁判が進む今も、国内外で議論が絶えず、彼の行為がもたらした社会変化は続いています。

この事件は一人の罪を超え、時代を映す鏡として「歴史に残る」意味を持ち始めているのです。

スポンサーリンク

山上徹也の公判が遅い!裁判の遅延が意味するもの

旧統一教会に打撃与ようと「親和的な政治家」標的 弁護側の冒頭陳述詳報 元首相銃撃公判(産経新聞)https://t.co/Q8ONFGfpZM

— 山上徹也支援 Yamagami Support (@YamagamiSupport) October 28, 2025

山上徹也の公判が「なぜここまで遅いのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。事件発生からすでに2年以上が経過しており、初公判が開かれたのは2025年に入ってからでした。

この遅延には、単なる手続き上の問題だけでなく、社会的・法的な複雑さが絡んでいます。

最大の理由は、事件の性質そのものにあります。山上被告は政治的影響力を持つ元首相を銃撃しており、事件の背景には宗教団体と政治の関係、社会構造への抗議といった、通常の殺人事件にはない多層的な要素が含まれています。

そのため、検察と弁護側の双方が慎重に証拠を精査し、心理鑑定や証人尋問を徹底的に行う必要がありました。

また、精神鑑定にも長い時間を要しました。弁護側は「被告に完全な責任能力があったのか」を主張の基盤としており、この点の判断が遅れたことが開廷の遅延につながったとされています。

裁判が遅れる主な要因

- 精神鑑定の長期化による判断遅延

- 証拠資料や供述内容の複雑化

- 社会的影響を考慮した慎重な法廷運営

さらに、裁判員裁判という形式も時間を要する理由の一つです。一般市民が判決に関与する以上、専門的な知識が必要となる部分を丁寧に説明し、理解を得る過程が不可欠となります。

つまり、この裁判は「速さよりも慎重さ」を優先せざるを得ない性格を持っているのです。

こうした遅延を通して浮かび上がるのは、日本の司法制度が「社会的注目度が高い事件」にどのように対応するかという課題です。

スピードよりも正確性を重視する姿勢は理解できるものの、長期拘禁が被告の精神状態や国民の関心にどう影響を与えるかも無視できません。山上徹也の裁判の遅れは、まさに現代司法の“試練”そのものなのです。

山上徹也はなぜ裁判が始まらない?背景にある制度の壁

山上徹也の裁判が「なぜ始まらないのか?」と一時期話題になった背景には、日本の刑事司法の構造的問題が隠れています。

事件発生から初公判まで約2年半もの時間がかかったのは、単なる手続きの遅れではなく、精神鑑定・証拠開示・裁判員制度といった多層的な要因が重なった結果です。

特に注目されるのが、被告の責任能力の有無をめぐる争点です。検察は完全責任能力を主張しましたが、弁護側は被告が母親の宗教的影響で精神的に追い詰められ、正常な判断ができなかったと主張しました。

この鑑定を行うために複数の専門医が関与し、報告書作成までに長期を要したとされています。

また、裁判員裁判という形式上、一般市民の理解を得るために膨大な証拠や供述内容をわかりやすく整理する必要があり、準備に時間がかかりました。

検察・弁護双方が「失敗の許されない裁判」として慎重に進めたことも、結果的にスケジュールを押し延ばした要因のひとつです。

裁判開始が遅れた理由まとめ

- 責任能力鑑定に複数の専門家が関与

- 証拠開示や供述整理に時間を要した

- 社会的影響を踏まえた慎重な法廷運営

また、政治・宗教問題が絡むため、司法としても慎重に扱わざるを得ませんでした。特定団体や政治家との関係を明らかにする過程で、証言者の安全確保や情報公開の制限も求められ、結果的に裁判開始を遅らせた面もあります。

裁判の遅れに苛立つ声も多い一方で、法曹界では「歴史に残る事件である以上、時間をかけてでも慎重に審理すべきだ」という意見が多数です。この「遅さ」こそが、司法の信頼性を保つための代償ともいえるでしょう。

スポンサーリンク

山上徹也被告の現在・裁判の行方と社会のまなざし

山上徹也被告の現在は、依然として強い社会的関心の対象です。公判が進む中、法廷での態度は終始冷静で、短く落ち着いた声で発言を続けていると報じられています。

彼の内面に変化はあるのか、反省や後悔の気持ちは芽生えているのか──多くの人がその“心の動き”に注目しています。

被告は現在も大阪拘置所に収容されており、弁護士や一部の親族とのみ接触が許されています。精神的な疲労や身体的変化も報告されていますが、拘禁生活の中で執筆や読書を続けているという情報もあります。

こうした姿勢は、「思想的な一貫性を保っている」と見る識者も少なくありません。

被告の現在の特徴的な行動

- 法廷では常に落ち着いた態度を維持

- 発言は短く、論理的で感情を抑制

- 拘禁中に執筆活動を行っているとの報道

社会的には、山上徹也という人物像が「犯罪者」以上の象徴として扱われています。彼の行動は多くの人にとって倫理的な葛藤を生み出し、政治・宗教・家族という三つのテーマを再考させました。

司法は彼を裁き、社会は彼を語り続けています。だが、その根底にあるのは“人間とは何か”という普遍的な問いです。山上徹也被告の現在は、私たち自身の社会と正義のあり方を映す鏡でもあるのです。

山上徹也の罪名とは?複雑な法律構成と責任の所在

山上徹也の罪名は、一見単純な「殺人罪」に見えますが、実際には複数の法律が絡み合う非常に複雑な構成になっています。起訴状によると、彼には殺人罪・銃刀法違反・武器等製造法違反・火薬類取締法違反・建造物損壊罪の5つが適用されています。

これは通常の殺人事件とは異なり、犯行の手段が「手製の銃」という特殊な性質を持つためです。

まず、最大の焦点は「発射罪」が成立するかどうかです。検察側は、山上被告の作成した銃を「拳銃などの装薬銃砲」にあたると主張し、発射行為を違法としています。一方、弁護側は「自作のパイプ銃は法律上の定義には該当しない」と反論。

ここには、銃器の法的定義という日本の司法制度でも前例の少ない論点が横たわっています。

また、もう一つの重要な要素は計画性と責任能力です。山上被告は事件の約2年前から銃の試作や教団の調査を行っており、その行動の緻密さは明らかです。

しかし、弁護側は精神的に追い詰められた状態であり、「通常の判断能力を欠いていた」と主張しています。

山上徹也の罪名のポイント

- 殺人罪と銃刀法違反の複合適用

- 発射罪の成立要件をめぐる法的論争

- 精神状態と計画性の評価が量刑を左右

この事件は、法律的には前例の少ない「手製銃による政治的要素を含んだ殺人事件」として位置付けられています。司法がどう判断を下すかによって、今後の法体系や銃器規制にも影響を与える可能性があります。

つまり、この裁判は一人の被告を裁くにとどまらず、日本の法制度そのものを問い直す分岐点なのです。

スポンサーリンク

山上徹也への海外の反応!世界が見た日本の司法と社会

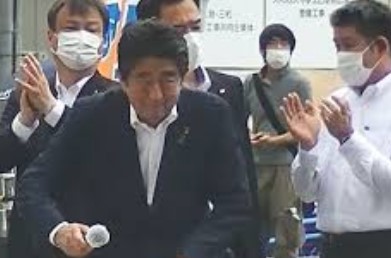

山上徹也の事件は、海外メディアでも大きく報じられました。安倍晋三元首相の銃撃という衝撃的な出来事は、日本社会の「安全神話」を覆すものであり、世界中の注目を集めたのです。

海外では特に、「なぜ日本のように銃規制の厳しい国で事件が起きたのか」という点が議論の中心となりました。

アメリカやヨーロッパの報道機関は、山上徹也の行為を「個人的なテロ行為」としながらも、動機にある宗教団体と政治の癒着問題に注目しました。

BBCやCNNなどは、旧統一教会と政治家の関係を掘り下げ、日本の政治構造の脆弱性を指摘しています。

一方で、韓国や台湾、中国などアジア圏では、宗教団体の存在そのものに焦点が当てられ、「信仰と金銭の結びつきが事件を生んだ」との論調も見られました。

特に韓国では旧統一教会の本部があることから、「日本社会が宗教的影響をどう制御できるか」が社会問題として議論されています。

海外メディアが注目した3つの視点

- 宗教と政治の関係性

- 日本の銃規制下で起きた事件の異例性

- 司法の独立性と世論の影響

特筆すべきは、海外の一部識者が「山上徹也は日本社会の“沈黙した怒り”の象徴だ」と評したことです。彼の行動を称賛するものではなく、社会構造が個人をどこまで追い詰めたのかという観点から分析されています。

世界の目は今、日本の司法がこの事件にどう向き合うのか、そしてどんな判決を下すのかに注がれています。

つまり、この事件は日本だけでなく、世界が“現代社会の歪み”を考える契機となったのです。

山上徹也は日本を変えたのか?政治と宗教への影響

山上徹也の事件は、単なる個人の犯行にとどまらず、日本の政治と宗教の関係に大きな変化をもたらしました。

銃撃直後から明らかになったのは、旧統一教会と多くの政治家の関係。これにより、政界では「宗教団体との関係見直し」が加速し、自民党を中心に多くの議員が団体との関係を断つと表明しました。

事件後、政府は宗教団体の寄付規制や関連法改正に着手。宗教と政治の距離をどう保つかという議論が国会でも活発に行われています。

つまり、山上徹也の行為は、皮肉にも日本社会における「宗教と政治の癒着構造を可視化」するきっかけになったのです。

一方で、世論の反応は二分されました。「暴力でしか訴えられなかった社会構造の歪み」を指摘する声もあれば、「どんな動機であっても暴力は許されない」という意見も根強くあります。

この事件をどう受け止めるかは、日本人一人ひとりの価値観を問う問題となっています。

事件がもたらした主な社会変化

- 宗教団体と政治家の関係が公に議論されるようになった

- 寄付や献金に関する法整備が進んだ

- 宗教二世問題への社会的関心が高まった

スポンサーリンク

山上徹也はどうなる?判決の行方…極刑か無期懲役か?社会が問う正義・まとめ

山上徹也の裁判は、単なる殺人事件ではなく、宗教・政治・社会構造の歪みを映す象徴的な出来事となっています。

旧統一教会との関係、家庭崩壊、そして個人の苦悩が複雑に絡み合い、法廷では「極刑か無期懲役か」という量刑を超えた深い問いが投げかけられています。

世論の中では、減刑を求める声と断罪を求める声が交錯し、日本社会における“正義”の基準が問われています。司法が下す最終的な判決は、山上徹也という個人の運命だけでなく、国としての価値観や倫理観をも示すことになるでしょう。

彼の行為を肯定することはできませんが、その背景にある問題を見過ごすこともできません。事件の結末を見届けることは、同時に私たち自身がこの社会の在り方をどう受け止めるかを問われることでもあるのです。